Этот текст — результат встречи «Поэзия и наука визуализации». Вместе с культурологом Ольгой Давыдовой, медиафилософом Алиной Латыповой и дизайнером Трофимом Поповым поговорили об эстетических критериях и социальных аспектах визуального отображения данных и роли визуализации в научном познании. А ещё обсудили, какой может быть «хорошая визуализация» и почему это не всегда нечто «красивое».

Визуализация — отображение того, как образ смысла становится видимым или, наоборот, размывается. Казалось бы, чтобы что-то понять, нужно в этом разобраться: увидеть, сделать наглядным и очевидным. Из этой довольно простой идеи складывается предположение: если мы что-нибудь внятно визуализируем, то это само по себе уже неплохо. Однако, в дальнейших монологах будет и критика этой идеи, и размышления о том, как «думать визуально», в том числе ориентируясь на изображения или производя изображения.

Что такое визуализация и при чём тут режимы искусства

Ольга Давыдова, исследователь кино и фотографии

Первый вопрос, который у нас возникает — что такое визуализация и должен ли образ изображать смысл? Мы полагаем, что образ что-то изображает, дублирует объект — вещь или идею , а тот, кто на этот образ смотрит, должен эту самую идею или вещь разгадать.

Всегда ли это так и, самое главное, всегда ли это справедливо и обладает каким-то эвристическим потенциалом?

На самом деле нет. Здесь я буду опираться на философскую теорию Жака Рансьера, который настаивает на том, что образ ничего изображать не должен. В одной из своих ключевых работ «Разделяя чувственное» Рансьер утверждает, что существует три режима искусства. Сейчас я буду говорить только о двух из них: репрезентативном и эстетическом (этический пока оставим в покое).

Рансьер, Жак. Разделяя чувственное / пер. с фр. В. Лапицкого, А. Шестакова — СПб. : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге. 2007. — 264 с.

Репрезентативный, он же поэтический или изобразительный режим искусства, — центральный, его законы складываются еще в эпоху античности и продолжают существовать вплоть до наших дней. Его Рансьер выводит из «Поэтики» Аристотеля. Рансьер говорит о том, что именно «Поэтика» определила направление развития искусства на протяжение многих столетий вперёд.

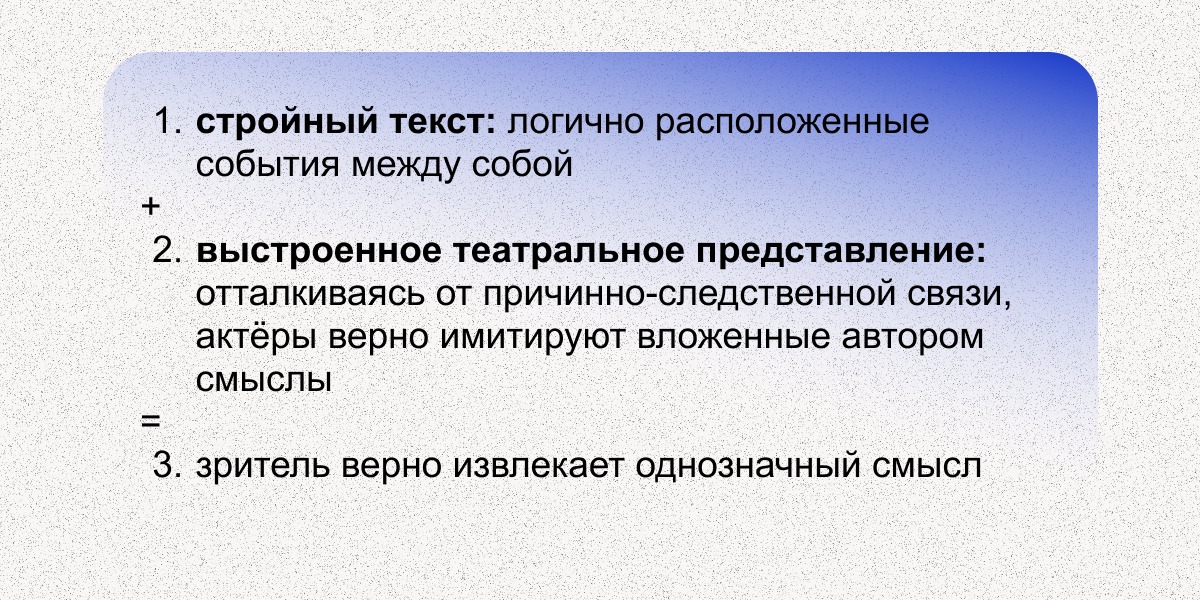

В «Поэтике» Аристотель пишет, что трагедия — это имитация действия. Актёры на сцене должны имитировать действия так, чтобы персонаж возбуждал в зрителях жалость, страх и другие эмоции. Только тогда зритель сможет считать ту идею, которую закладывал автор. При этом главный компонент трагедии — причинно-следственное расположение событий. Коротко можно записать эту схему так:

Аристотель понимает под театром не только искусство действия, но и искусство, которое мы воспринимаем глазами. Актерская игра оказывается созданием действия, которое вопринимается визуально, но выражает смысл, фигурирующий в поле Логоса, в поле слова и речи.

Получается, что в основе репрезентации и визуализации лежит прочный стержень: если я хочу что-то визуализировать, я обязательно должен иметь идею, которая высказывается словами.

В этом смысле сама суть визуального упускается. Получается, что системы репрезентации и визуализации целиком оказываются связанными жёсткими правилами: текст и слово первичны, а визуализация — побочное явление, необходимое для иллюстрации.

В конечном итоге всё сводится к ставшему мемом школьному вопросу «Что хотел сказать автор?», который наводит на мысль, что визуализация как действие сама по себе лишена самостоятельности. Мы всё время вертимся вокруг идеи смысла: когда мы смотрим на картину, мы сразу думаем — что это значит? И если не понимаем, то испытываем раздражение.

Это довольно жёсткая и формализованная ситуация, и она крайне политична для Рансьера, потому то в ней выстроена иерархия: сфера искусства и культуры полностью диктует, что достойно быть отражённым в поле репрезентации, а что недостойно.

Таким же образом регламентирована наша чувственность — то, каким образом мы вообще можем что-либо воспринимать. Этот важный для Рансьера момент легко проиллюстрировать на примере, который сам философ приводит в работе “Ночи труда” (Nights of Labour).

Представьте себе середину XX века. У вас есть бедный рабочий, который пашет до седьмого пота, его работа — настилать пол. В рамках его политического положения ему не положено писать стихи, ходить в музей, созерцать искусство. И есть какой-нибудь интеллектуал в бархатном халате. Он встаёт к полудню, выпивает бокальчик шампанского и читает прекрасные философские тексты — ему как раз не положено страдать до седьмого пота. В этом случае их социальное и политическое положение полностью определяет то, что они могут чувствовать.

Теперь представим ситуацию, когда наш рабочий приходит на работу, начинает настилать пол, в какой-то момент он поднимает глаза, смотрит в окно и видит прекрасный пейзаж. Когда он приходит вечером домой, вместо того, чтобы варить картошку, умирая от усталости, он вдруг начинает писать стихи. В сфере чувственности происходит революция: он захватывает ту территорию чувственности, которая изначально ему уготована не была.

На этом примере мы видим, что чувственность способна перестраивать иерархические отношения. Это становится принципиально важным для описания эстетического режима искусства, появление которого Рансьер относит к концу XIX века.

Рансьер смотрит на процесс смены режимов искусства как на процесс перераспределения чувственного. Каждый режим искусства задает правила того, как строятся художественные объекты и образы в любых формах культурной деятельности и какие чувства в соответствии с этим они должны вызывать.

Если в репрезентативном режиме искусства главной становится идея превращения чего-либо в образ с собственным значением, отделение жизни от искусства (есть жизнь и идеи, которые я визуализирую с помощью изображений), то в эстетическом режиме искусства между искусством и жизнью никакого различия нет — они тождественны.

Эстетический режим подрывает жесткую нормативность репрезентативного режима, потому что если мы не отделяем искусство от жизни, то мы не оказываемся в ситуации жестких рамок, где обязательно нужно создавать, изображать и закладывать в произведение какие-то смыслы.

В этой ситуации вопрос «Что хотел сказать автор?» уже нерелевантен. На его место встают вопросы: «Что я чувствую, когда я сталкиваюсь с тем или иным объектом? Что в этом объекте есть такого, что запускает во мне это переживание?».

Это превращает зрителя любых, в том числе цифровых, объектов искусства не в расшифровщика смыслов, как это происходило в репрезентативном режиме, а в чувствующего, переживающего субъекта. И речь здесь идёт не только о перераспределении смысла и чувственности, но и о определенной концепции реальности.

В целом мы привыкли мыслить, что есть реальность и есть её репрезентация. Дагер и Ньепс изобрели фотокамеру — теперь мы можем эту реальность сфотографировать, братья Люмьер изобрели кинематограф — теперь мы можем реальность снимать. Мы всё время удерживаем эту двойственность: реальность как принципиальный авторитет, медиа как инструмент, которым можно захватить, зафиксировать эту реальность.

Однако сами по себе медиа являются не только инструментами для репрезентации: они являются инструментами, которые меняют территорию репрезентации, обращают внимание на самих себя. Тут можно даже вспомнить тезис Маклюэна «medium is the message».

Рансьер идёт дальше этого тезиса. Его идея связана с тем, что медиа обладает самостоятельностью: мы мыслим медиа не как инструмент, а как среду, в которой опыт всегда может быть разделён с другими вне иерархии господствующего дискурса. Это принципиально важно, поскольку мы опираемся на чувственность, а чувственность — это то, что дарует субъекту самостоятельность. Машина тоже обладает самостоятельностью: все эти глитчи, шумы в изображениях, которые появляются — это некое проявление интеллекта машины или той чувственности, которая у неё есть.

Возможно, если мы будем мыслить в тех категориях, которыми описывается эстетический режим искусства, где формализованная идея репрезентации отменена, то мы сможем не просто отказаться от идеи репрезентации, но и переосмыслить, перестроить или даже упразднить эти иерархии.

Наука и визуализации: любовь учёных и художников и выведение невидимого в область видимого

Алина Латыпова, медиафилософ

Визуализация сопровождает весь проект классической науки. Идея выведения чего-то невидимого в область видимого актуализируется Декарома, Бэконом, Бойлем и другими новоевропейскими мыслителями. У нас есть интенция вывести к осознанию, к видению всё, что от нас скрыто.

Изобретение печатного пресса и распространение знания на бумаге помогли значительно сблизить знания и власть, в том числе в политическом смысле.

Здесь хотела бы обратиться к примеру, который приводит Бруно Латур в статье про познание и визуализацию. Он рассказывает легенду о мореплавателе Жане Франсуа Лаперузе, который оказывается на Сахалине. Там он встречает двух местных жителей — молодого и старого. Лаперуз хочет у них узнать, находится он острове или полуострове. Старый китаец рисует на песке карту — Лаперуз изумлен таким познанием в географии. Но удивительно здесь другое: увидев, что приближается прибой, который скоро размоет карту, молодой человек берет блокнот у исследователя и рисует карту там.

Латур иллюстрирует то, как появляются неизменяемые мобильности — что-то, что можно перемещать и что при этом остается стабильным и понятным. Это в общем-то и лежит в основании классической европейской науки: мы создаем такие неизменяемые мобильности, часто визуальные, и начинаем развивать глобальную европейскую науку.

Если говорить о способах распространения знания, о создании того, что исследователи науки Лоррейн Дастон и Питер Галисон называют коллективным эмпиризмом, то в их основе лежит создание общих образов.

Например, атласы (ботанические, анатомические, географические) — это примеры создания образа, который позже начинает разделяться разными учеными. Есть один атлас, и он доступен в разных странах. Так мы имеем общий взгляд на конкретный научный объект, будь то тело человека или территории. Тем самым мы получаем общую картину, общий взгляд, который лежит в основании нашего научного знания.

Атлас XVII века // Wikimedia

То, как мы формируем взгляд, определяет, какие научные практики мы используем и как они конвертируется в действительность, в политические решения, в трансформацию нашей повседневности.

Раз мы говорим об истории развития визуализации науки, стоит затронуть и отношения между учёными и художниками. Это это и соперничество, и сотрудничество.

Изначально художник-иллюстратор — помощник в научном познании, он изображает то, что ученый-натуралист ему предлагает. По мере того, как художники более активно включаются в процесс, они хотят быть полноправными авторами научных атласов, творцами научных объектов. В XIX веке мы попадаем в ситуацию жёсткого разграничения ролей между художником и учёным.

Вторая половина XX века вновь сближает художника и учёного, а современность предлагает довольно любопытный союз начала познающего и начала созидающего, например, в пространстве Art&Science. При этом внедрение художественного в научное не превращает науку во что-то легковесное, скорее наоборот, расширяет исследовательский горизонт.

Ещё один сюжет нашей встречи — выведение невидимого в область видимого и критика этого процесса. Переход от репрезентации к презентации.

Когда мы делаем нечто видимым, мы имеем дело с репрезентацией (образ, картинка, изображение). Современная наука движется в сторону презентации (актуализации перформативного опыта).

Если в классической науке репрезентация — это замороженные, установленные схемы, фиксация наблюдаемого научного объекта, то визуализация и презентация в современной науке — это стремление к моделированию объектов и манипулированию ими.

Учёные создают симуляции объектов, смотрят, как эти симуляции работают, и на основе того, что происходит, делают научные выводы. То есть современная наука не «открывает» истину (aletheia), не гонится за объективностью — она ищет решения конкретных задач, трансформируется в практику, которая изучает своё же производство.

Допустим, вы работаете с наночастицами. Вы не можете потрогать их, не можете с ними что-то сделать видимым образом. Однако вы можете смоделировать их компьютерными методами и изучать. Образ превращается в инструмент, который сам начинает работать, подсказывать, как его исследовать.

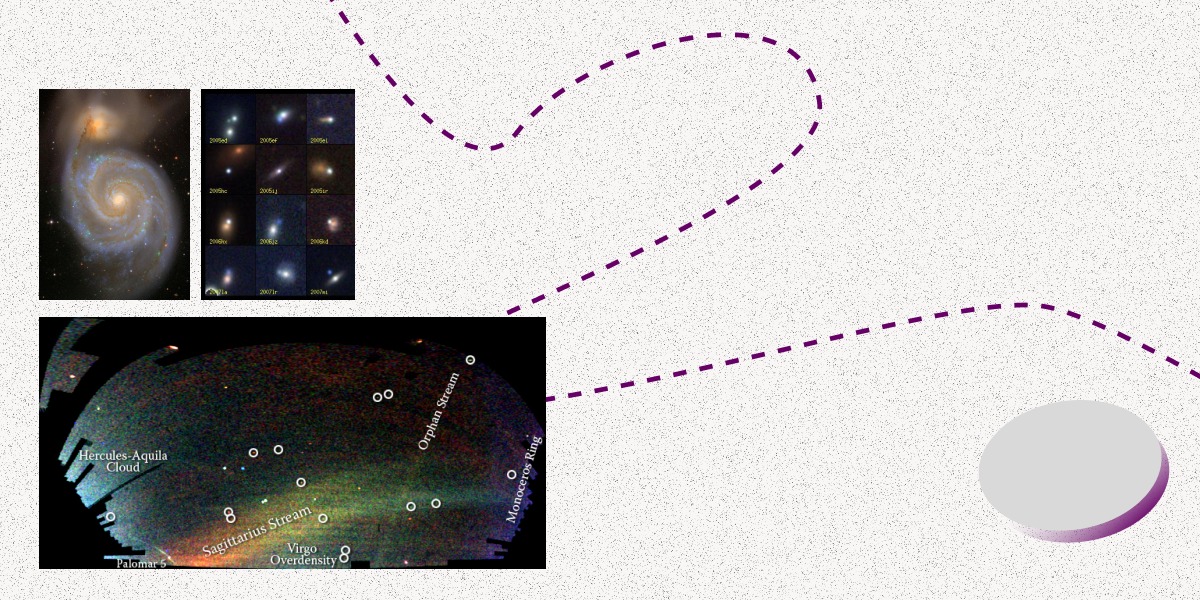

Вот несколько примеров проектов, где учёные и визуализаторы буквально вторгаются в свои объекты:

— Картографирование человеческого тела (Visible Human Project);

— Различные 3D-модели тела на разных уровнях;

— Картографирование вселенной (Sloan Digital Sky Survey).

Современный научный образ — это то, что производится. Видеть научные объекты — значит ощупывать их взглядом и исследовать их возможности, буквально играя с ними. Познание превращается в перформативную практику, выходящую за границы созерцания.

Поэзия и визуализация: визуальное эссе

Трофим Попов, дизайнер

Наша встреча называется «Поэзия и наука визуализации», и мой текст, наверное, ближе к поэзии. Я буду говорить об американской исследовательнице Джоанне Дракер. Её интересуют гуманитарные науки и то, какой визуализация должна быть там. Помимо академической карьеры, она и сама — поэт: мне кажется, это проявляется в том, что она предлагает.

По форме этот доклад — визуальное эссе (посмотреть эссе вместе со слайдами можно на Ютубе).

Нельзя войти в один файл дважды — данные гуманитарных наук многозначны, субъективны и противоречивы. Мы хотим увидеть их и не можем — нам мешает чуждая графическая форма, инструменты и правила. И мы решаем, что нужно придумать свои собственные.

Такие предпосылки могли быть у Джоанны Дракер для её теории визуализации, которая формируется в 1990-е, растет в 2000-е и обретает плоть в книге Graphesis: Visual Forms of Knowledge Production.

Будучи исследовательницей, Дракер отмечает, что «традиции гуманитарных наук, ориентированных на язык, лишь в незначительной степени затронуты визуальными формами знания».

Будучи поэтом, Дракер практически не скрывает эмоции: «Практически вся современная визуализация <…> — это проклятие гуманитарной мысли, она противоречит ее целям и ценностям».

И что же не так с визуализацией?

Сомнительно критиковать графические формы только за то, что они пришли, например, из экономики. В книге Дракер выстраивает генеалогию инфографики, и грех формализации она возлагает на информационный дизайн. В этой сфере сложился определенный канон, связанный с одним из немногих современников, которым она открыто противостоит, — Эдвардом Тафти.

Тафти известен как автор влиятельных книг по инфодизайну. Первая — «Визуальное отображение количественных данных» — вышла в 1982 году, когда ему было 40 лет. При этом он уже состоялся в политической науке и статистике, и многие его принципы пришли оттуда.

Для Тафти данные — это причина и цель инфографики. Его ключевой принцип — «покажи данные»/reveal the data: они должны быть видимы, их не должен загораживать визуальный мусор, их должно быть столько, сколько необходимо для понимания. Чтобы прояснить — добавь детали. В экстремальном виде — задействуй каждый пиксель и точку растра.

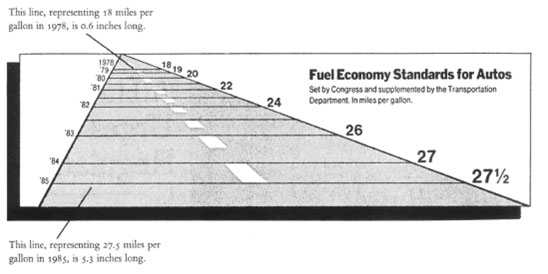

Пример визуализации расходов топлива из книги Тафти

В книгах Тафти повествование идёт не хронологически, он руководствуется универсальными принципами — они применимы и к уличным табличкам, и к графическому интерфейсу. Но так ли они универсальны? Когда в интервью у Тафти спросили об универсальности, он ответил ответил, что для определенных когнитивных задач и принципов не имеют значения язык, культура, пол или конкретный вид информации, поскольку эти принципы даны от природы.

Дракер противостоит такому догматизму: «Любое графическое представление — это риторический прием. Любая презентация структурирует аргументы. Она не раскрывает факты во всей чистоте». И вообще графическим выражениям свойственны ошибки. Но надо понимать, что догматизм и правила характерны для дизайна в принципе.

Можно вспомнить эссе Беатрис Уорд «Хрустальный кубок», где описываются «прозрачные» шрифт и наборная полоса, которые выступают идеальными сосудами для информации, не искажая содержание. При этом при прочтении книги «Graphesis» может сложиться впечатление, что Дракер берёт те же примеры, что и Тафти, только прочитывает их по-своему.

Для нее важна историчность и контекст: горизонтальная сетка таблиц — это линия земли на Вавилонских глиняных табличках. Дракер нагружает графики дополнительным культурным слоем — насколько современными они бы ни были, они всё равно будут про эффективное управление и эксплуатацию.

Другой важный момент: термин data она предлагает заменить на capta — «то, что взято в руку или схвачено» с латыни.

Дракер пишет: «Данные не существуют до того, как произойдет их параметризация. Capta «берется» активно, тогда как данные предполагаются как «данность», которую можно зафиксировать и наблюдать». Отсюда вытекает ее идея сконструированности информации.

Далее она говорит о неоднозначности изображенных данных. Поскольку Дракер не верит в линейное время, должны ли ему подчиняться графики? При этом не только время, но и расстояние становится субъективным. Это приводит её к следующему утверждению: если в обычной статистической графике деления на шкале — равные единицы, то давайте сделаем в интерпретационной неравные; если в статистической графике координатные линии всегда непрерывные и прямые, в гуманистической они могут иметь разрывы, повторения, изгибы и наклоны.

Проблема Дракер в том, что она пытается построить теорию графической неопределенности, и та действительно оказывается неопределенной и от этого уязвимой. Можно списать это и на расплывчатость определения «графезиса»: с одной стороны, у Дракер это область производства знаний, воплощенных в визуальных изображениях; с другой стороны, мы находим в нём черты универсального языка, как отсылку к mathesis universalis Лейбница. Возможно, язык — это и есть выход для визуальной гуманитаристики?

Всю первую главу книги Дракер рассматривает проекты языков графики, существовавшие до неё. Такой язык должен иметь два аспекта — формальный набор визуальных элементов с правилами их использования и словесное описание системы и механизма работы.

Графический язык имеет лексику — это стиль, мотив, текстура, цвет, материалы; и синтаксис — соотношения, композиция, порядок. Плюс над ними можно производить операции, например, поднять контраст.

В художественной части своей биографии Дракер пишет о своем интересе к фиксации разложения в рисунках. Если раскладывать язык на элементы, то особый интерес представляют системы, доводящие эту типологию до предела. Так, канадская исследовательница Фернанда Сен-Мартен в своей книге «Семиотика визуального языка» предлагает термин «колорема» как аналог морфемы — минимальной единицы смысла, только применительно к цвету. Можно предположить, что язык — это попытка Дракер вырваться из заранее заданных правил игры. И всё равно визуального ей словно недостаточно — в одном месте она как будто оговаривается: «текст графических выражений» («The «text» of the graphic expressions I have been attending to in this book»); кажется, что будучи поэтом, она пытается перекинуть мостик между текстом и изображением.

Это во многом проявилось в ее поэтической книге «Диаграмматическое письмо», вышедшей за год до Graphesis. Там Дракер применяет базовые приемы графического дизайна: выравнивание, добавление строк, колонок, колонтитулов — и всё это для философского размышления, как нечто создается из ничего. Это ли не воплощение ее идеи «генератора знаний»?

Источники

Drucker, J. (2010). Visual Knowledge Production and Representation / Poetess Archive Journal 2.1 (20 December 2010), p. 23

Drucker, J. (2011). Humanities approaches to graphical display. Digital Humanities Quarterly, 5(1).

Drucker, J. (2012). Humanistic theory and digital scholarship. Debates in the digital humanities, 150, 85-95.

Drucker, J. (2013). Diagrammatic writing. new formations, 78(78), 83-101.

Drucker, J. (2014). Graphesis: Visual forms of knowledge production (Vol. 6). Cambridge, MA: Harvard University Press.

Saint-Martin, F. (1990). Semiotics of visual language. Indiana University Press.

Tufte, E. R. (1985). The visual display of quantitative information. The Journal for Healthcare Quality (JHQ), 7(3), 15.

Warde, B. (1956). The crystal goblet, or printing should be invisible. The crystal goblet: Sixteen essays on typography, 11-17.

Zachry, M., & Thralls, C. (2004). An interview with Edward R. Tufte. Technical Communication Quarterly, 13(4), 447-462.

Галисон, П., & Дастон, Л. (2018). Объективность. Новое Литературное Обозрение.

Латур, Б. (2017). Визуализация и познание: изображая вещи вместе. Философско-литературный журнал «Логос», 27(2 (117)), 95-156.