Школьное представление о литературе — в том, что она предлагает читателю альтернативные миры, что это способ прожить дополнительные жизни — вместе с персонажами книг, побывать там, куда сам не попадешь. И вполне возможно, что роман XIX века вполне расположен к тому, чтобы этот миф поддерживать.

Наверное, дополнительно ситуацию усугубляет и восприятие литературы, сложившееся внутри советской цивилизации: для среднего советского человека поездка за границу была чрезвычайно трудным предприятием, и вместо того, чтобы ждать путевку и собирать характеристики из парткома, в самом деле можно было бы прочитать про Францию у Бальзака, про Англию у Томаса Гарди, а у Драйзера про Америку.

Но литература не закончилась на XIX веке, и уже первые годы XX столетия начинают бомбардировать нас контрпримерами — книгами, в мирах которых не хочется или даже невозможно жить. Не случайно такой популярностью у молодых людей пользуются книги Жюля Верна — вместе с его героями можно объездить всю 37-ю параллель. Но вот расширение своего представления о мире с помощью «Превращения» Кафки — идея довольно сомнительная. Никаких захватывающих экзотических стран там нет, и то, чем может обогатить наш эмоциональный опыт новелла, это возможность почувствовать себя каким-то ужасным и одновременно нелепым монстром. Странное удовольствие, скажем прямо. На любителя. Если можно обойтись без того, чтобы жить такую альтернативную жизнь, я бы такой возможностью воспользовался. А, скажем, «Пена дней» Бориса Виана специально выстроена просто неправдоподобно, в таком мире невозможно оказаться даже силой фантазии — происходит отторжение, как после вживления неподходящего импланта.

Да и будь литература только коллекцией дополнительных миров, жизней и историй, у нее не было бы никакой специфики по сравнению, например, с кино. А на самом деле эта специфика есть.

Когда олигарх Михаил Прохоров баллотировался в президенты, в одном из интервью он как раз сказал, что не читает литературу, потому что ему в жизни достаточно интересного, и какие-то дополнительные выдуманные миры ему не нужны. Жаль, что сестра филолог Ирина Дмитриевна не рассказала ему, что дело вовсе не в выдуманных мирах.

Литература XX века на радикальных примерах показала нам, что в книге не обязательна даже история: не всегда важно, что именно случилось с персонажем. Важно совсем другое — как об этом рассказано. Само описание людей и ситуаций может быть таким, что забываешь про все остальное. Сама языковая ткань может быть настолько узорчатой и причудливой, что не так важно, что именно произошло. Специфика литературы в том, как использовано слово.

В «Улиссе» Джойса герои просто ходят по городу. Это не очень интересно. Зато рассказ насыщен игрой со всей мировой культурой: каждая фраза связана невидимыми с первого взгляда ниточками с тысячами текстов, людей, смыслов. Важно само рассказывание. История — нет.

Вот и Владимир Набоков — писатель, в книгах которого ничего не происходит. Вернее, не важно, что именно там происходит. Есть исключения: историю, которая интересна сама по себе, он рассказывает в «Лолите», в «Отчаянии», в романе «Король. Дама. Валет». В общем, и всё. В «Приглашении на казнь» важна не история, важен мир, который нам показывают (жить в нем тоже не хочется). В «Даре» молодой поэт пишет биографию Чернышевского и находит любовь — тоже звучит скучно (а читать интересно!). В «Истинной жизни Себастьяна Найта» повествователь ищет адресата писем его брата. Это не истории, это подчиненные части сложного механизма, в котором главное — это язык, стиль, способ говорения. Набоков строит свою прозу на внимании к языку, на извлечении скрытых в нем связей, так в «Лолите» появляется «поразительный паразит» — сходство слов завораживает автора, и эта-то завороженность, и то, что ее вызывает, и есть главное в литературе. Не занимательный сюжет, не экзотические страны, а способ говорения. В нем всё дело.

Известна история про то, что у Набокова не сложились отношения с русским филологом Романом Якобсоном, который остроумно «зарезал» кандидатуру Набокова, претендовавшего на место преподавателя русской литературы во вверенном Якобсону университетском подразделении, а хлопотоавшие за Набокова мотивировали его соответствие месту тем, что он крупный писатель. «Слон тоже крупное животное, — отвечал Якобсон, — но мы же не приглашаем его преподавать зоологию». Сын Набокова Дмитрий потом припоминал это филологу, ввернув отсылку к его остроте: «Что до профессора Якобсона, я вовсе не хочу его обидеть, но сколько ни ломаю голову, не могу, хоть убей, припомнить, довелось ли мне за четыре года, проведенных в Гарварде, слушать какой-нибудь из его курсов. Возможно, для этого требуется слоновья память». Как бы там ни было, именно Якобсон предложил самую подходящую теоретическую рамку для осмысления именно этой материи в существе литературы — поэтическая функция языка. Это как раз тот эффект, когда мы при говорении обращаем внимание на сам язык. Нам уже не так важно, что рассказывается, а важно — как. И у Дмитрия Владимировича не так важно, помнит он лекции Якобсона или не помнит. Важно, что он припрятал в своих воспоминаниях пасхалку, сообщающую его рассказу скрытые смыслы.

Владимир Набоков весь состоит из поэтической функции. Его «как» — это главное в его романах, оно плотно завязано на языке и воспроизвести его при переводе нереально. Как тот же «поразительный паразит». Если перевести дословно, потеряется языковая игра. Но именно языковая игра и есть главный драйвер всего текста.

Ну хорошо, эту игру трудно передать при переводе на другой язык. А можно ли передать ее при переводе в текст, говорящий на языке другого медиа? Скажем, визуализировать, то есть перевести текст в изображение? В случае со многими набоковскими образами это просто не имеет смысла, потому что теряется главный нерв образа: лингвистический. И всё же такой эксперимент возможен. Разумеется, художники люди изобретательные, и они могут попробовать поиграть с визуальными образами в рамках тех возможностей, которые им предоставляет язык визуального. Но это будет самостоятельное произведение, и зависеть оно будет более от творческого начала художника-иллюстратора, нежели от исходного набоковского материала.

А если мы ищем что-то деиндивидуализированное?

Тут очень к месту были бы нейросети. Ведь они и дают нам статистически усредненный результат! Предложим искусственному интеллекту визуализировать набоковские языковые образы и посмотрим, что получится. Способ — сеть CLIP от Open AI, обученная на огромной коллекции изображений и их описаний из Интернета. То есть она «думает» про соотношение картинки и текста так, как в среднем «думают» про это обитатели веба.Хрестоматийный пример — в начале романа «Дар» мы видим глазами героя «бесцельно и навсегда уцелевший уголок отслужившего, но не до конца содранного рукописного объявленьица — о расплыве синеватой собаки». В принципе, хорошо визуализируемый образ: очевидно, объявление про собаку было написано синими чернилами, и под воздействием погоды стало расплываться, но слово «собака» еще читается. Одновременно — действие романа происходит в Берлине — это и игра с немецким verschwimmen ‘расплываться’ и verschwinden ‘пропадать, исчезать’. Объявление о продаже собаки, а часть слова после «verschwi» потеряна. Можно пойти по простому пути и изобразить объявление с расплывающимися буквами, а можно попытаться создать какой-то альтернативный визуальный образ. Как поступит нейросеть?

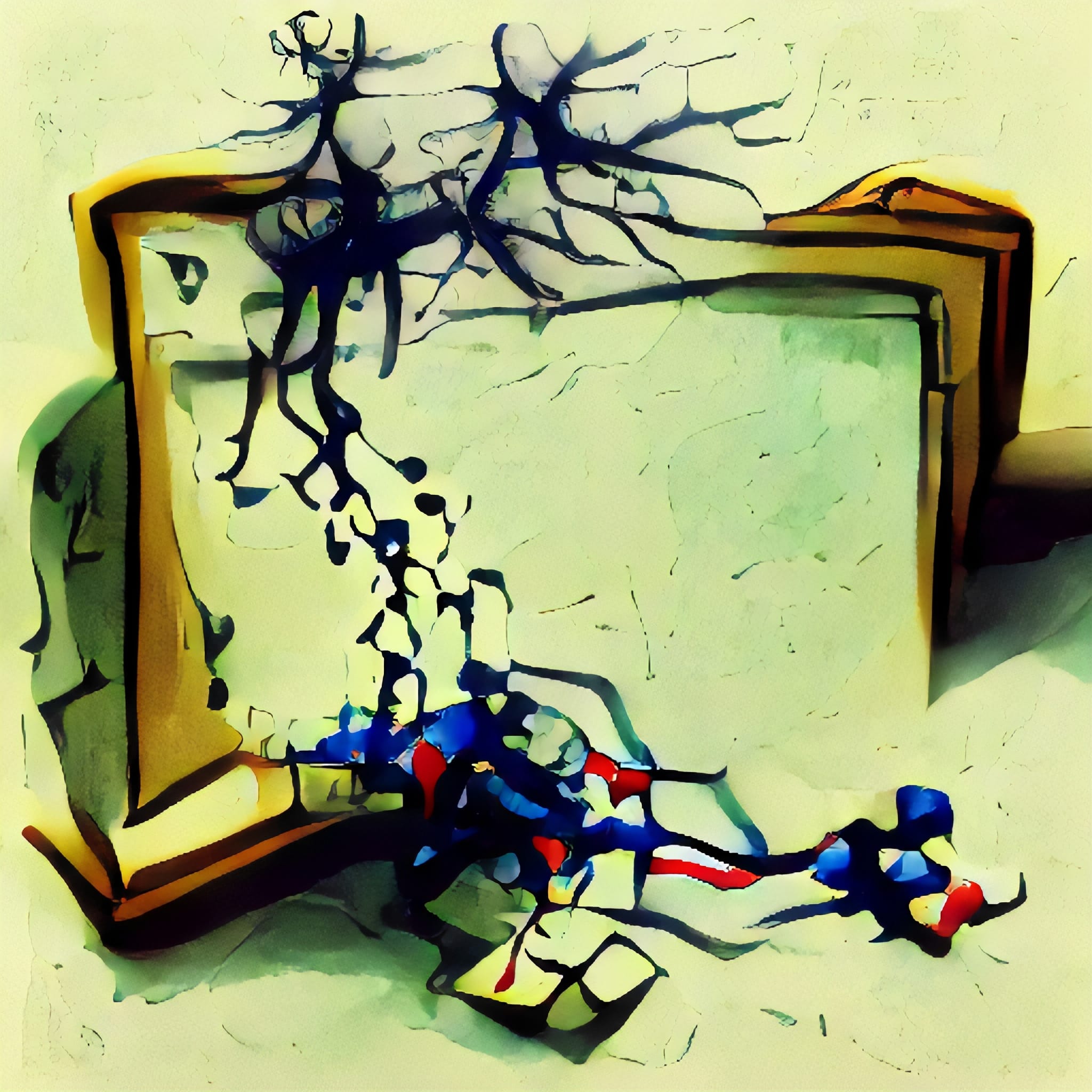

А вот в «Истреблении тиранов» появляется другой образ: «грубая механика памяти». Как иллюстрировать такое?

Тоже довольно богатый образ: определяющий композицию прямоугольник может ассоциироваться с телевизором, экраном, на котором мы смотрим наши воспоминания из прошлого, но экран этот нечеткий, как будто треснувший — сцены прошлого постепенно мутнеют, забываются, так что испорченный телевизор неплохая метафора для памяти, кроме того, она техногенная, что передает идею «механизма». Нельзя также не отметить и композиционного и даже колористического сходства со знаменитыми картинами Сальвадора Дали «Постоянство памяти» и «Дезинтеграция постоянства памяти». У художника-сюрреалиста на условных поверхностях распластались мягкие часы, а на иллюстрации CLIP примерно так же то ли растеклась, то ли рассыпалась какая-то сине-красная субстанция. Наконец, все три работы решены в тускло-желтых и коричневых тонах основного фона, на котором выделяются синеватые и красные элементы.

8 апреля в Музее Набокова на Большой Морской в Санкт-Петербурге у нас со специалистом по творчеству Набокова Л. А. Каракуц-Бородиной открылась выставка таких работ. Рисовали их не мы, рисовала CLIP, но мы тоже участвовали: отбирали удачные изображения и думали, какие примеры языковой игры предложить иллюстрировать нейросети. Приходите в музей посмотреть. Или заходите на сайт виртуальной выставки, где размещены те же работы.

В романе «Приглашение на казнь» упоминается «коллекция разных неток» — это «всякие такие бесформенные, пестрые, в дырках, в пятнах, рябые, шишковатые штуки…», которые, отражаясь в столь же кривом зеркале, превращаются в «чудные стройные образы». Для «неток» нейросеть тоже нарисовала их возможный визуальный облик. Но я сейчас даже не об этом. В трактовках исследователей игра в нетки оказывается универсальной метафорой творчества, а для нас знаковым совпадением является то, что net, network — это английское название для сетей, в том числе нейронных. Так что в некотором смысле нейросеть тоже играет в нетки: она переводит неоднозначные вербальные образы в визуальные.