О лаборатории нейролингвистики

Лаборатория нейролингвистики НИУ ВШЭ (предшественница Центра языка и мозга) начала своё существование 1 апреля 2013 года. С одной стороны, то, что мы тогда делали, было обусловлено компетенциями людей, которые в тот момент составляли ядро Центра, а с другой — нам нужно было доказать, что мы чего-то стоим, и поэтому с тематикой нельзя было промахнуться. Тогда было совсем не до жиру: мы не могли заниматься венчурными проектами с результатами, отложенным на неизвестное количество лет. Мы были классическими лингвистами московской школы, нейропсихологами, клиническими психологами — и занялись клинической лингвистикой, афазиологией в классическом отечественном нейропсихологическом смысле, но с большим налётом современной экспериментальной науки.

Основатель отечественной нейропсихологии — Александр Лурия. Хотя школа Лурии немного трансформировалась, особенно после его смерти, мы надеемся, что продолжаем действовать в его духе. Он и в лингвистике хорошо соображал, и в медицине, и нейропсихологии. Мы по-современному подошли к тем же самым задачам: исследовали нарушения речи у пациентов после инсульта, и объединение лингвистических и нейропсихологических компетенций было идеальным сочетанием. Мы сразу начали делать высококачественные исследования с новыми интересными результатами, публикабельными за рубежом в ведущих мировых журналах. Так мы, наверное, сразу доказали, что имеем право на существование, и стали получать внешние гранты.

Эта стратегия: сначала мы показываем, что мы можем, а затем чего-то просим — до сих пор у нас существует, и мне это нравится. Есть основание, чтобы просить.

Сначала мы показываем, что мы можем, а затем чего-то просим

Мы начали как научно-учебная лаборатория на очень маленьком локальном университетском гранте. Уже через год мы стали международной лабораторией и пригласили Нину Дронкерс, нашу коллегу из Соединённых Штатов, большого эксперта в области клинической лингвистики, афазиологии и клинической нейровизуализации, стать нашим научным руководителем. Получили гранты международных лабораторий в Вышке, значительно расширились и через четыре года получили Мегагрант.

Нина к этому времени уже думала о пенсии, поэтому мы пригласили другую нашу коллегу, моего научного руководителя из европейской магистратуры по клинической лингвистике Рулин Бастиаансе, и она согласилась стать нашим следующим зарубежным ведущим учёным. После окончания Мегагранта мы существуем как Центр передовых исследований.

Наши руководители были клиницистами и экспертами именно в клинической лингвистике, но при этом внутри Центра росли очень разные направления. Некоторые из них — всё ещё веточки, а некоторые — уже мощные стволы. Осталось основное направление по клинике, но теперь мы значительно расширили изучаемые популяции.

То, чем мы сначала даже не мечтали заниматься, — нейрохирургия и картирование речи. Мы перешли в область психиатрии, предсказаний и диагностики различных психиатрических расстройств с помощью методов искусственного интеллекта. В Центр пришли много лингвистов, и мы стали заниматься клиническим детством и дислексией, задержками речевого развития.

Также у нас есть направление геронтолингвистики, которым руководит Светлана Малютина. Мы работаем над очень большим проектом, объединяющим нейровизуализацию, речевое и когнитивное тестирование в связи со старением. Общаемся с врачами, изучаем, что происходит при старении, при деменции. Мы всё ещё в начале пути, но уже понятно, что дело пошло: уже есть статьи и собрано много данных.

Изначально мы были сосредоточены на здоровых взрослых среднего возраста, теперь изучаем и детей, и пожилых. Билингвизм, с которым, конечно, связаны все наши полевые изыскания, — это ещё одно большое направление.

Реализация давнишней мечты каждого лингвиста — принести пользу людям. Приходят студенты-гуманитарии, лингвисты и говорят: «Нам надоело изучать префиксы и инфиксы, мы хотим понимать, что мы можем для людей сделать».

Об экспедиции в адыгейский аул

Хлеб нашего центра — это клиническая лингвистика, hard-core нейро. А экспедиции — веточки, которые растят общую школу, где до клиники и даже до нейролингвистики ещё как до Луны. Это скорее полевая экспериментальная лингвистика, но и такие исследования очень важны и интересны.

Однажды мы познакомились с датским учёным Каспером Бойе. Он заинтересовал нас полисинтетическим западногренландским языком и показал данные нескольких носителей этого языка, переживших инсульт. Они собрали нарративы, затранскрибировали их и получили очень интересные результаты. Как оказалось, у всех носителей языка после инсульта не было признаков афазии — нарушений речи. Так бывает, но Каспер заподозрил, что есть что-то в структуре полисинтетических языков, что не позволяет выражать аграмматизм. В них нельзя что-то взять и опустить.

У носителей полисинтетического языка не было признаков нарушений речи после инсульта

Так мы заинтересовались полисинтетическими языками, но из-за ковида поехать в Гренландию не получилось. Поэтому я начала смотреть в сторону полисинтетических языков на территории России.

Сначала я думала про чукотский. Я знала, что в Вышке есть экспедиции на Чукотку, и даже продумывала, как нам к ним присоединиться. А потом мы познакомились с Адыгейским госуниверситетом, и всё оказалось логистически гораздо проще.

Ольга Драгой с коллегами из партнёрской Лаборатории экспериментальной лингвистики Адыгейского государственного университета

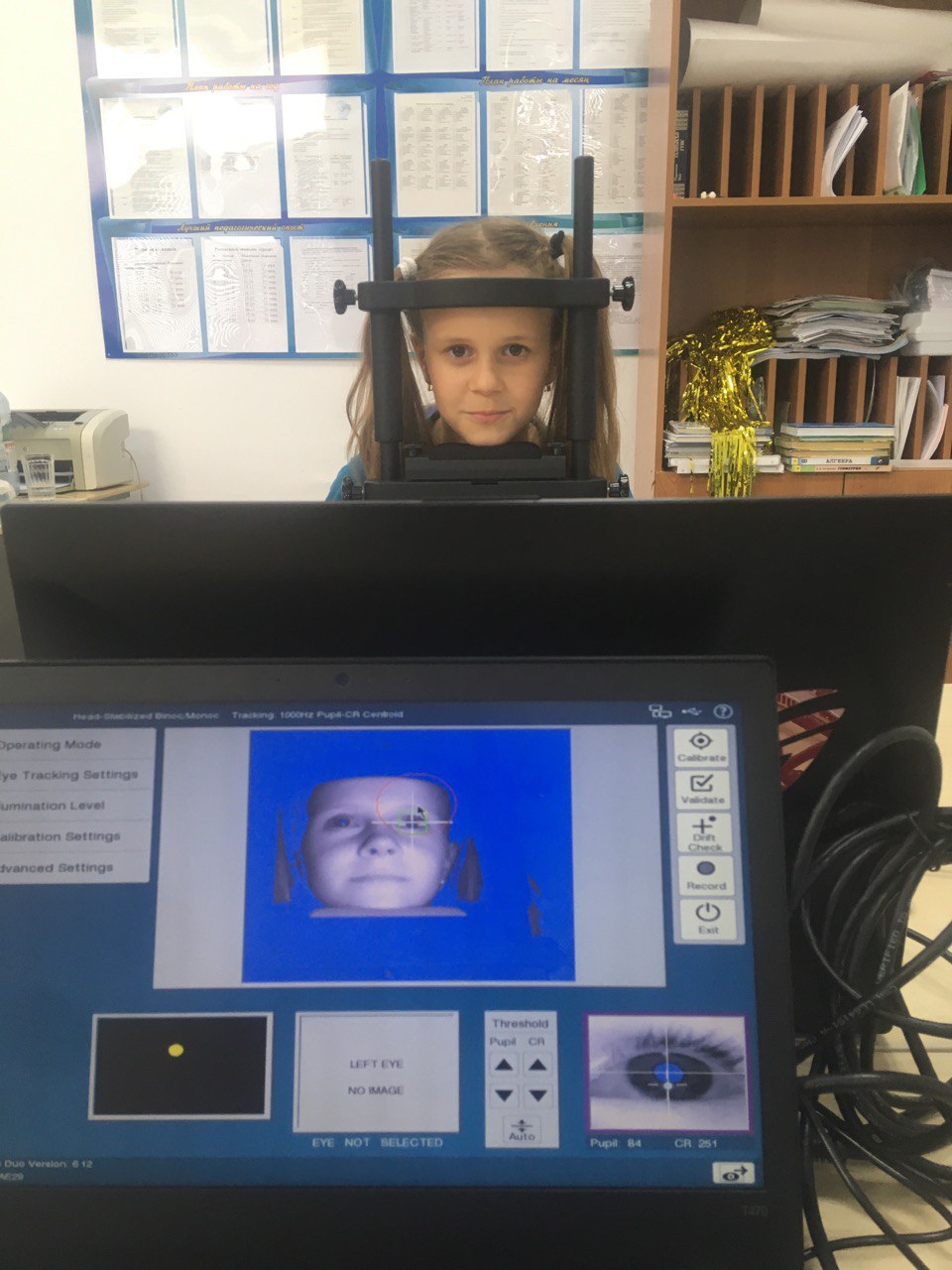

Мы поехали в Адыгею, сделали первый эксперимент с видеоокулографом, изучали чтение на адыгейском полисинтетическом языке, сравнивали с русским. У нас были участники-билингвы, которые читали и на адыгейском, и на русском.

Во-первых, было интересно, насколько отличается механика чтения, движения глаз на полисинтетическом языке. Во-вторых, была гипотеза, что у билингвов-носителей полисинтетического языка механизмы переносятся на русский язык. Так и оказалось. В уже опубликованной статье Нины Здоровой мы показали, что такие билингвы «приземляются» глазами не в центр слова, а ближе к началу, и делают это и в русском, и в адыгейском языке. Это, конечно, была ограниченная выборка, майкопские носители адыгейского языка, и по ней нельзя было делать полноценных выводов, а сейчас мы собирали данные корпуса в экспедиции в ауле.

У билингвов механика чтения переносилась с адыгейского на русский

Видеоокулографический эксперимент по изучению чтения на полисинтетическом (адыгейском) языке

После изучения адыгейского в городе мы увидели, что механизмы чтения на адыгейском напрямую зависят от степени владения языком. Захотелось приблизиться к максимально положительному концу этого спектра — провести все эксперименты с носителями, которыми максимально хорошо говорят.

Поэтому мы поехали в аул, где говорят на литературном темиргоевском диалекте, причём постоянно: мало общаются по-русски, в основном по-адыгейски. Там есть школа, учителя — высокообразованные люди, читающие на литературном адыгейском, у них и навык чтения на высоком уровне. Это нам показалось идеальным местом. Хотя, конечно, в нашей выборке оказались не только учителя, но и простые жители аула. Некоторые, например, очень хорошо говорили, но признавались, что вообще не читают.

Это был первый фактор: мы хотели увидеть «идеальный» язык. А второй фактор был исключительно логистический: наши партнёры из Адыгейского госуниверситета родом из этого аула. Они там всех знают, поэтому сильно нам помогли. Всё было организовано идеально: нас очень тепло встретили и разместили — прямо в единственной школе аула.

Это была моя давняя мечта — повторить в экспериментальной плоскости традиционные кибриковские экспедиции, куда я ездила в студенчестве. Я всё сделала как тогда: мы приехали в школу, заняли одну большую комнату, нам положили маты, мы ночевали в спальных мешках, сами себе готовили, дежурили. Отдельно нам выделили учебный корпус: в учительской мы поставили видеоокулограф, в нескольких классах проводили поведенческие тестирования на планшетах. Нам даже открыли спортзал, где по вечерам можно было играть в баскетбол. Нас охраняли, специально для нас построили летний душ. Предполагаю, что такой радушный приём сопровождает далеко не каждую экспедицию.

Комплекс исследований, с которыми мы приехали, можно условно разделить на три блока. Во-первых, чтение корпуса текстов на адыгейском. Во-вторых, эксперимент на обработку эргативного падежного маркирования, где мы проверяли, действительно ли есть преимущество обработки относительных предложений, относящихся к субъекту, нежели к объекту, в зависимости от падежного маркирования субъекта: либо когда эргативом маркируется, либо абсолютивом — соответственно, в переходных и непереходных предложениях. В-третьих, эксперимент Нины Здоровой про приземление взгляда при чтении: зависимость падения взора от морфологической структуры слова при равной длине.

Если корпус нацелен на выявление общих и различных механизмов чтения в разных языках, то два других эксперимента — фундаментальные лингвистические, они позволяют проникнуть в суть языка.

Также мы проводили когнитивное тестирование билингвов: и на русском, и на адыгейском. Это большой проект, который мы начали в коллаборации с Адыгейским университетом, и это только первая волна сбора данных. Дальше они будут собирать в других аулах и в Майкопе в том числе. Мы не собираемся фокусироваться на диалектах, и поэтому можем пойти в разные аулы. Главное — два языка и степень их сбалансированности.

Пару лет назад вышла статья про англо-валлийских билингвов, где участвовали сто английских монолингвов и сто англо-валлийских билингвов. Это похожие люди, не иммигранты, они существуют в одинаковых социокультурных условиях, но одни полностью монолингвы, а другие полностью билингвы. В мире такое довольно редко встречается. Основная проблема исследований моно- и билингвов как раз в том, что обычно приходится изучать американцев, которые родились в Америке, и испанских или мексиканских иммигрантов. А вот англо-валлийские билингвы — британцы. И почему-то в этой статье применили только один метод машинного обучения, чтобы понять, есть ли когнитивное преимущество у билингвальной группы.

У меня к этому исследованию много претензий: почему сто монолингвов и сто билингвов? Почему дихотомическое разделение? Почему применён один, довольно произвольный метод машинного обучения? Исследователи там ничего не обнаружили, и неудивительно: очень ограниченная выборка, двести человек — это довольно мало, да ещё и бинарное разделение. Поэтому мы решили сделать иначе. Мы планируем найти сотни, а то и тысячи испытуемых, расположенных на континууме билингвальности. В эту выборку войдут и русско-адыгейские билингвы, и билингвальные носители русского и одного из многих других национальных языков РФ (татарский и якутский — следующие после адыгейского).

Мы смотрим на когнитивные функции: у нас есть тест на управляющие функции, на рабочую память, тест на когнитивную гибкость, тест на зрительно-пространственную обработку, на невербальный интеллект. Часть на русском, часть на национальном языке, потому что попутно мы решаем много других задач — например, нормирование этих тестов. Наш специалист по машинному обучению применяет отличный от британцев подход. Он берёт, например, десять самых многообещающих подходов к машинному обучению, обучает каждую модель, потом модели между собой соревнуются, и мы выбираем лучшую. Мы пробуем действительно много подходов к машинному обучению. Я думаю, что ещё несколько лет мы будем собирать данные. Это долгий проект.

Наши исследования, конечно, вызвали большой резонанс в адыгейском ауле, потому что никогда никакие эксперименты там не проводили. И тут приезжаем мы — с экзотическим оборудованием и идеей о том, что у жителей аула может быть когнитивное преимущество. У нас был специальный вечер дебрифинга, когда уже после всех экспериментов мы рассказывали, о чём это было. Это, конечно, вызывало большой интерес у жителей аула.

И тут приезжаем мы — с экзотическим оборудованием и идеей, что у жителей аула может быть когнитивное преимущество

Экспедиционный быт Центра в Адыгее

Мы были откровенны с жителями аула: сказали, что, может быть, когнитивного преимущества нет, а может быть, оно проявится в более пожилом возрасте — в молодости у человека слишком много других когнитивных задач. Основная масса испытуемых была в возрасте лет 40–50. Мало было молодых и совсем мало пожилых — активное, взрослое население. Часто, когда говорят про билингвов, изучают студентов, но, во-первых, уровень адыгейского языка в этой возрастной группе ниже, чем у людей 40–50 лет, а во-вторых, молодёжь, к сожалению, стремится уехать из аула.

Я отдаю себе отчёт, что за такими исследованиями стоит яркая социальная значимость. В республиках много говорят о том, что нужно привлекать внимание, вызывать у молодого поколения интерес к изучению языков, но аргументов приводят мало. Хотя для этого даже никаких сложных экспериментов не надо! Есть общее знание о том, что если ты владеешь двумя языками, у тебя есть два культурных мира. Даже если не будет никакого когнитивного преимущества, культурное преимущество и культурное разнообразие, которое привносится в твою жизнь за счёт владения другими языками, всё равно есть. Это не нужно доказывать, это и так всем понятно. Самый лучший подарок, который можно сделать своему ребёнку, — ещё один язык.

У нас в стране такое разнообразие языков из разных языковых групп, с разными интереснейшими структурами… Как лингвисты мы знаем, какие там есть сумасшедше интересные явления: категории эвиденциальности, полисинтетизм… Это чрезвычайно увлекательно. И владение адыгейским языком гораздо интереснее, чем владение английским.

О методах Центра языка и мозга

Когда я была молода, один умный человек научил меня, что в центре работы должен стоять исследовательский вопрос, а каким методом ты к нему подходишь — второстепенно. Главное, чтобы метод был подходящий, но из этого, конечно, следует, что ты должен понимать их спектр и уметь подобрать идеальный.

Наверное, не будет преувеличением сказать, что наш Центр самый крупный в области психо- и нейролингвистики в стране: сейчас у нас работают около пятидесяти человек. Всё-таки обычно такие центры более специализированные: либо на психолингвистике концентрируются, либо на отдельных методах. Мы, наверное, самые разнообразные по тематикам, по методологическому профилю, по количеству коллабораций.

Мы владеем многими методами, интересными в нейрокогнитивных науках. Это видеоокулография, трактография, методы стимуляции мозга. Множество коллег в стране владеют ими, но мало где это разнообразие собрано в одном проекте. Это важно, потому что у каждого метода есть ограничения.

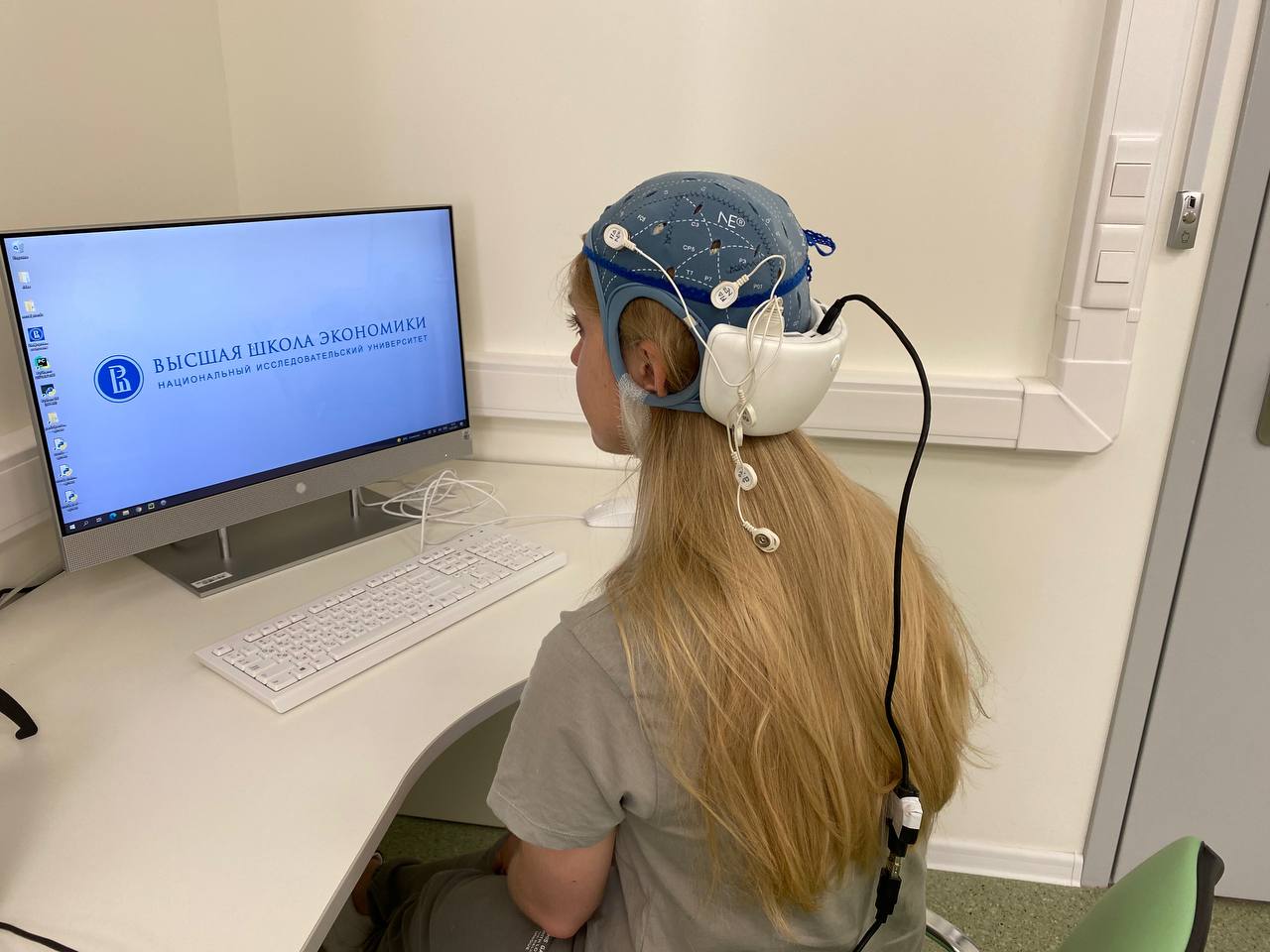

Проведение эксперимента при помощи ЭЭГ

Вот простой пример: картирование речи, до- и интраоперационное. У нейрохирурга есть понятная задача — не навредить языку во время резекции опухоли. Мы делаем дооперационную фМРТ, картируем речь. Мы сейчас начинаем этим же пациентам делать магнитоэнцефалографию (МЭГ), имея их фМРТ-картину, потому что сигналы совершенно разные. МЭГ даёт сигнал от непосредственной электрической активности нейронов, а фМРТ — это сигнал, основанный на кровотоке. У нас есть доступ в операционную, чтобы провести золотой стандарт — прямую стимуляцию мозга. Сейчас мы это делаем интероперационно, проводим активное и пассивное картирование.

Проведение эксперимента с использованием метода неинвазивной электрической стимуляции

Помимо нашей главной задачи — выяснить, где же речь у этого конкретного пациента, — мы одновременно решаем несколько методологических задач, определяем ограничения методов. Это нужно миру, потому что некоторые подходы вводят в заблуждение медицину. Значит, нам нужно показать, почему от них надо отказываться.

«Давайте озвучивать мысли»: о будущем нейролингвистики в медицине

Одна из наикрутейших вещей, которая, я уверена, потрясёт мир, — это синтез речи по нейрональной активности. Это электрический сигнал, который снимается с решётки электродов, находящихся непосредственно на коре головного мозга внутри черепа. Это максимально приближенный к мозгу способ получать сигнал. Он шумный: один электрод получает информацию от большой популяции нейронов, но, с другой стороны, это соответствует общей идее, что когнитивная функция — это работа групп нейронов. Мы снимаем максимально возможный чистый сигнал на данном этапе развития науки и должны его транслировать в звучащую речь. Тут много подводных камней: откуда мы снимаем сигнал? с какого участка? и стоит ли за этим участком тип обработки, который там происходит?

Тут люди разным занимаются: начиная с того, что если положить решётку на моторные зоны, окажется, что это зоны, которые запускают артикуляционное программирование, такой фронтенд речи. Если пациент, например, парализован, периферически он не может передать сигнал из моторной коры на органы артикуляции. Нам нужно поймать этот сигнал и перевести его в акустическую волну, оречевить его. То есть пациент заговорит своей моторной корой, не подключая щёки, губы, язык.

Пациент заговорит моторной корой мозга

На другом конце спектра — идея «давайте озвучивать мысли». В таком случае нам нужно записывать сигнал с каких-то других участков, где мысли формируются, или со всего мозга и тоже пытаться это оречевить. Но, возможно, пациенты и сами не хотят оречевлять всё то, о чем они думают.

В обычной речи мы можем что-то ляпнуть и потом пожалеть об этом, но сделать самокоррекцию: «Ой, я не это имел в виду». И в большинстве случаев коммуникация неплохо работает. Даже можно обидеть собеседника, а потом извиниться, как-то сгладить ситуацию. Но в одних случаях это возможно, а в других — нет. У парализованных пациентов обработка сигнала мозга — это длительный процесс. Это не сотни слов в минуту, как в устной речи, где самокоррекция эффективна, а, например, десять слов в минуту. И пока ты это произнесёшь, а потом ещё скорректируешь… В общем, целый день может занять небольшое предложение. Возникает очень много технических, теоретических и философских вопросов и проблем, но тем интереснее.

Хочется верить, что такие методы в будущем будут применяться для многих задач. Но это только моё предположение, и мне кажется, что история нас рассудит. В США на нейролингвистические испытания выделяется огромное финансирование, при этом имплантированных пациентов — меньше пяти. Это огромное количество денег, ресурсы целых институтов, и пока это совершенно не масштабируется на многочисленные клинические популяции. Я не уверена, что это получит широкое распространение в клинике.

Есть заболевания, при которых у человека на уровне мозга производство речи сохранно, но на периферию не доходит. Это не инсульт, даже не болезнь Паркинсона, гораздо более редкий феномен с различными этиологиями. Скажем прямо — это не основная проблема человечества. Другой пример: один из наиболее успешных методов лечения болезни Паркинсона — стимуляция глубинных структур мозга, когда хирург заводит электрод к ядрам мозга, находит место, стимуляция которого влечёт мгновенное прекращение тремора, и устанавливает там постоянную стимуляцию. Это как волшебство — очень прогрессивный, эффективный метод лечения. Но скольким процентам пациентов это сделано в мире? До пяти. И это болезнь Паркинсона, очень распространённое заболевание. Поэтому пока мне не верится, что сложные эксперименты по декодированию речи для парализованных пациентов получат широкое клиническое распространение.

Мне кажется, резонанс вызывают исследования с имплантацией здоровым людям. Может быть, пока психологически мы не очень готовы к операциям, когда человеку что-то внедряют в голову, но это преодолимо. Я думаю, пройдёт ещё лет десять, медицина решит эти проблемы, делать имплантацию даже в головной мозг станет безопасно, и люди всерьёз задумаются над этим.

Мы психологически не очень готовы к тому, что человеку что-то внедряют в голову, но это преодолимо

Если медицина решит вопрос доставки считывателя как угодно, например, по сосудам, то дальше, если это будет эффективный канал коммуникации, превосходящий и сотовую связь, технология будет востребована. Например, ты находишься на другом конце земного шара или где-нибудь на Марсе, и внутренняя речь (или мысли) собеседника передаются тебе по максимально прямому каналу.

О роли логопедов в медицине в будущем

Стимуляция мозга с помощью имплантов всё-таки никогда не заменит логопедов. Потому что нельзя научиться бегать, не бегая; нельзя перевыучить, восстановить язык, не занимаясь языком, а просто стимулируя.

Все методы стимуляции направлены на приведение мозга в оптимальное для обучения состояние. Ты проснулся, поел, надел кроссовки, сидишь и ждёшь, не научишься ли бегать. Здесь то же самое. В этом смысле методы стимуляции — вспомогательные. То есть первично — обучение, нейронные сети должны выполнять какую-то деятельность, чтобы эта деятельность автоматизировалась, в том числе в терминах проведения электрического сигнала.

И если бы у меня в случае утраты речи был выбор применить к себе либо логопедические занятия, либо стимуляции мозга, я бы однозначно выбрала логопедические занятия. Всё остальное — вспомогательное. Мы и многие другие команды в России и в мире работаем над тем, чтобы выяснить, какая стимуляция поможет лучше всего.

О стандартизированных тестах, приложениях для Android и внедрении ИИ

В работе мы часто используем стандартизированные тесты. Большинство из этих тестов создавались как побочный продукт нашей исследовательской деятельности, потому что нам самим нужно было что-то измерить у наших участников. Перед началом исследования мы создаём идеальный тест, стандартизированный, клинически апробированный, чтобы точно выявить различные интересующие нас показатели. А затем, узнав всё про участника наиболее надёжным способом, мы проводим какой-то эксперимент, исследование как таковое. Поэтому все тесты — это предварительная работа. Но она такая трудоёмкая, что нам жалко просто хранить её внутри себя. Поэтому мы всё созданное внутри Центра доводим до конечного потребителя. И коллеги-клиницисты используют наши тесты!

Мы, наверное, мудро в своё время переключились с бумажных тестов на цифровые — сначала это было сделано исключительно для удобства, а сейчас нам гораздо проще отдавать технологии в мир, в образовательные, клинические учреждения.

Есть два огромных проекта: Русский Афазиологический Тест для детальной диагностики речевого статуса пациентов после инсультов и тест «Кораблик» для клинической оценки речевого развития, который подходит и для нормотипичных детей, и для детей с задержкой речевого развития. Оба проекта заняли около семи лет, они практически параллельно развивались. Когда детские психологи узнали про Русский Афазиологический Тест для взрослых, они попросили нас разработать такой же для детей. Нам тоже это было нужно, поэтому мы приступили к работе. Сейчас мы вывешиваем оба продукта на RuStore, то есть можно будет скачать, поставить на свой Android-планшет и пользоваться.

Цифровые технологии проще отдавать в мир, в образовательные и клинические учреждения

Есть ещё тесты на чтение. Например, «Карасик» — тест для оценки техники чтения и понимания прочитанного. Необходимость этого теста тоже была установлена эмпирически. Мы столкнулись с тем, что детям неинтересно читать устаревшие тексты — то, что до этого использовалось. Существовала только одна версия теста, а мы любим проводить повторное тестирование, и мы знаем, что в клинике это постоянно делается. Поэтому мы попросили современного автора поделиться с нами хорошими текстами, интересными для детей. Создали планшетное приложение, которое сейчас в полуавтоматическом режиме подсчитывает правильные слова. На будущий год у нас запланировано прикручивание к нему искусственного интеллекта, чтобы по аудиозаписи прочитанного мы определяли технику чтения и, возможно, дислексию.

У нас уже есть проект по детекции дислексии по данным движений глаз, но он технически сложный, потому что далеко не каждая школа и больница может позволить себе высокочастотный видеоокулограф. А сейчас мы готовим приложение, которое записывает голос читающего ребенка, применяет модель и соотносит с нормами, определяя, выходит ребенок за пределы нормотипичного диапазона или нет, есть у него дислексия, определяемая как нарушение чтения.

Видеоокулографический эксперимент

За рубежом часто используют бумажные тесты. Мы не будем их делать, потому что электронные в нашем случае удобнее. Конфигурация сотрудников Центра позволяет их создавать. Если бы у нас работали только лингвисты и клинические психологи, не было бы этого ресурса, но поскольку мы и искусственным интеллектом теперь занимаемся, и у нас работает больше пяти программистов, тесты они тоже облачают в удобную и элегантную цифровую форму.

В любую оболочку мы с радостью интегрируем другие языки. Для некоторых проектов я с самого начала пошла по этому пути. Например, Color Trail Making Test, тест на управляющую функцию, включает в себя больше 15 языков мира. Он не языковой в своей сути, но инструкции и весь интерфейс сделаны для многих языков Европы и некоторых языков Африки. Также мы сейчас работаем над огромным проектом по созданию игры, настоящей космической саги для коррекции дислексии и обучения чтению детей. Мы её делаем, естественно, на русском языке, это тяжёлый и многолетний проект, и дай бог нам с русским языком справиться. Но в ней с самого начала зашита возможность мультилингвальности.

В любую оболочку мы с радостью интегрируем другие языки

Color Trail Making Test или тест Рея на слухоречевую память воспроизводят стандартные, десятилетиями существующие нейропсихологические тесты. Тут не может быть ничего, что клиницистам не понравится: они берут наш продукт и используют его в практике. А есть тесты, которые мы разрабатывали сами и вложили в них очень много глубоких нейролингвистических, лингвистических, психологических, психометрических мыслей, — например, «Кораблик». И если какому-то частному клиницисту не очень нравится один рисунок, который мы там использовали, то мы, к сожалению, никак уже не можем ему помочь. Можно не использовать их, но наши тесты, пусть есть какие-то мелкие частные недостатки, в целом хорошо продуманы. Многие логопеды по всему миру, которые работают с русскоязычными людьми, ждут, когда мы выпустим тесты в открытый доступ, и их можно будет использовать.

О диагностике психических расстройств

Мы надеемся, что с помощью машинного обучения сможем по записанной речи определять психические патологии: например, депрессию или расстройства шизофренического спектра. Мы собираем спонтанную речь: «Расскажите, как вы отпраздновали свой последний день рождения». Анализируются акустические характеристики речи, и параметров очень много: паузы заполненные и незаполненные, амплитуда и так далее. Эта работа в процессе. Пока я не могу сказать, насколько мы успешны. Но в мировой литературе эти ласточки уже были и показывали, что это возможно. Поэтому мы рассчитываем, что тоже у нас будут результаты.

До того, как у пациента с шизофренией наступает, например, психоз, уже можно отследить изменения в личности — значит, можно и в речи. Теоретически, машинные методы исследования можно использовать для ранней диагностики. Тут необходимы лонгитюдные исследования, это наш следующий этап.

Об интересе программистов и специалистов по машинному обучению к нейролингвистике

Для меня всегда было естественным, что проблемы нейролингвистики должны увлекать машинных «обучателей» и программистов. Но почему-то они занимались чем угодно, кроме наших вопросов. Только в последние годы я вижу, как среди специалистов по машинному обучению возрастает интерес к нашей области, пусть у нас есть и определённый порог вхождения.

Продуктивно взаимодействие математика или программиста с нейролингвистом: мы уже проводили исследования, мы компетентны в этой области, и мы можем сузить задачу для специалистов по машинному обучению или ПО-разработчика наиболее удачным способом. Тут нужно немного притереться друг к другу, но опыт в нашем Центре говорит, что это как минимум возможно.

Я буквально на днях получила письмо от одной нашей сотрудницы. Она программист, студент факультета компьютерных наук, занимается программной инженерией. Она попросила рекомендательное письмо в магистратуру по психометрике — человек был программистом, год проработал у нас в Центре, познакомился со своими задачами и направился в нашу область.

О том, как совмещать науку, наставничество и управление Центром

Я хочу быть окружена приятными, умными и хорошо выполняющими своё дело людьми. И как только это условие выполнено, дальше всё работает автоматически.

Новыми вещами я всегда сначала занимаюсь сама. Я их запускаю, а потом находится человек, который полноценно подхватывает и становится спецом в этом направлении. Дальше он берёт ответственность, а я начинаю какими-то другими вещами заниматься.

Новыми вещами я всегда сначала занимаюсь сама

Я очень горжусь нашими нейрохирургическими делами. Нейрохирургия — это про состояния, связанные с повреждением структур головного мозга во время операций на головном мозге и непосредственными их последствиями для речевой деятельности. Это то, что меня с самого начала увлекало, и я этим продолжаю сама этим заниматься.

Я как десять лет назад утверждала, так и до сих пор придерживаюсь мнения, что заниматься нейро- и психолингвистикой, не имея базового лингвистического образования, — очень тяжело. В команде нужно много лингвистов, они способны выучиться другим компетенциям. Коллегам, которые приходят из других областей, сложнее приходится, даже если они обладают другими нужными знаниями: например, они хорошие биологи, психологи или разбираются в нейровизуализации. Они справляются, потому что за спиной всегда есть лингвист, но это требует больших усилий.

Всё ещё есть проблемы с формальным образованием. Можно получить очень базовое в области лингвистики, психологии, математики, биологии, но, чтобы заниматься нашими проблемам, всё равно придётся доучиваться. Пожалуй, лучше на первом курсе пойти работать к нам в Центр, пройти весь этот путь вместе с нами и на деле научиться, чем уехать на два года куда-то, где теоретически чему-то научат, один раз покажут МРТ-сканер и два раза пациента с афазией, может быть, если сильно повезет, дадут аудиозапись. У нас есть яркий пример — Андрей Зырянов, который пришёл к нам на первом курсе бакалавриата по лингвистике, а после магистратуры стал суперценным специалистом на международном рынке труда. Поэтому приходится тяжело и долго работать. В нашей области не бывает легко.

Можно получить базовое образование в области лингвистики, психологии, математики, биологии, но всё равно придётся доучиваться

Другие проекты — чаще всего реализация каких-то давних мечт, а иногда мы понимаем, что нужно этим заниматься, потому что за этим — будущее. Полевая экспериментальная лингвистика — это старинная мечта. Искусственный интеллект, машинное обучение в применении к диагностике — будущее.

Синтез речи по нейрональному сигналу — это проект, где мы большим пальцем одной ноги находимся. Но всё-таки это ещё будущее. Хотелось бы хотя бы одной ногой полностью наступить, но мы вот потихонечку, как бульдог, вгрызаемся в это. Но это совершенно точно будущее. Это не то, где мы много поработали, являемся специалистами, это то, куда мы только приходим.

Мне бы очень хотелось поделиться нашими лучшими практиками, расширить нашу школу, чтобы в Адыгейском государственном, в Северо-Восточном федеральном университетах, в местах с интереснейшими языками и социокультурными условиями были дружественные нам команды. Я бы очень хотела, чтобы наша психо/нейролингвистическая школа в России расширялась.

Расшифровка: Анастасия Калюлина