Даниил Скоринкин — координатор Digital Humanities в Университете Потсдама, в прошлом доцент НИУ ВШЭ, первый руководитель DH-магистратуры в Вышке, а ещё сооснователь и бессменный главный редактор издания «Системный Блокъ». Мы поговорили с Даниилом Скоринкиным о соотношении науки и преподавания в работе университетского исследователя, о перспективах Digital Humanities в России и за рубежом, о жизненных выборах и о цели существования «Системного Блока».

Что важнее: преподавание, наука, популяризация?

У меня нет навсегда застывших приоритетов. Раньше мне казалось, что преподавание — это суперважно, а исследования побочны, потому что когда преподаёшь — помогаешь совокупному интеллектуальному росту, напрямую меняешь общество. Я всегда считал, что огромное количество проблем, с которыми сталкивается наш мир, — от недостатка образования. Причём не у каких-то конкретных людей, а в целом. Все мы немножко более дикие, чем могли быть. Важно образовывать себя, а потом помогать образовываться другим. Просвещаться и просвещать.

Даниил Скоринкин ведёт онлайн-курс, 2020 год, НИУ ВШЭ

Исследованиями мы в университетах занимаемся, скорее, для подтверждения собственной квалификации, для интеллектуальной работы над собой. Наверное, есть какие-то гениальные учёные, но это один человек на миллион. Вероятность того, что это ты, ничтожна, не стоит её принимать во внимание. Если ты гений, ты будешь об этом знать. Если ты об этом не знаешь, скорее всего, ты не гений.

Все мы немножко более дикие, чем могли быть

Изначально у меня был такой подход с фокусом на преподавание и просвещение, но он эволюционировал. Наверное, не стоит с таким презрением относиться к исследованиям. Научная работа и люди, которые занимаются научной работой, важны для общества, даже если конкретно эти исследования не приносят масла, которое можно намазать на хлеб. Эта интеллектуальная работа важна созданием новых смыслов и, самое главное, присутствием исследователей в обществе. Не только физики и инженеры нужны.

Интеллектуальная работа важна присутствием исследователей в обществе

Мы видели какое-то количество публичных интеллектуалов в довоенной России, и мне кажется, что они были очень важны. Все вспоминают Екатерину Шульман*, но она выглядит как суперисключение, некоторая уникальная звезда публичной политологии — а вообще-то было бы хорошо, если бы значительная часть русских политологов были такими, как Екатерина Шульман, по способности сформулировать мысль и донести её, а значительная часть русских популяризаторов биологии были такими, как Ася Казанцева*. Интеллектуальная работа и её приложение к общественной дискуссии — это важно.

Важно образовывать себя, а потом помогать образовываться другим

Важность любой науки, и гуманитарно-социальной в том числе, в том, что она добывает знания. А знание хорошо тем, что оно, в отличие от народных примет, воспроизводимо и может быть подтверждено каким-то опытом. Гуманитарии не могут вывести непреложный закон природы, но могут обозначить закономерности и показать, что вот так процессы протекают часто, а вот так не очень, получив некоторую более адекватную модель мира.

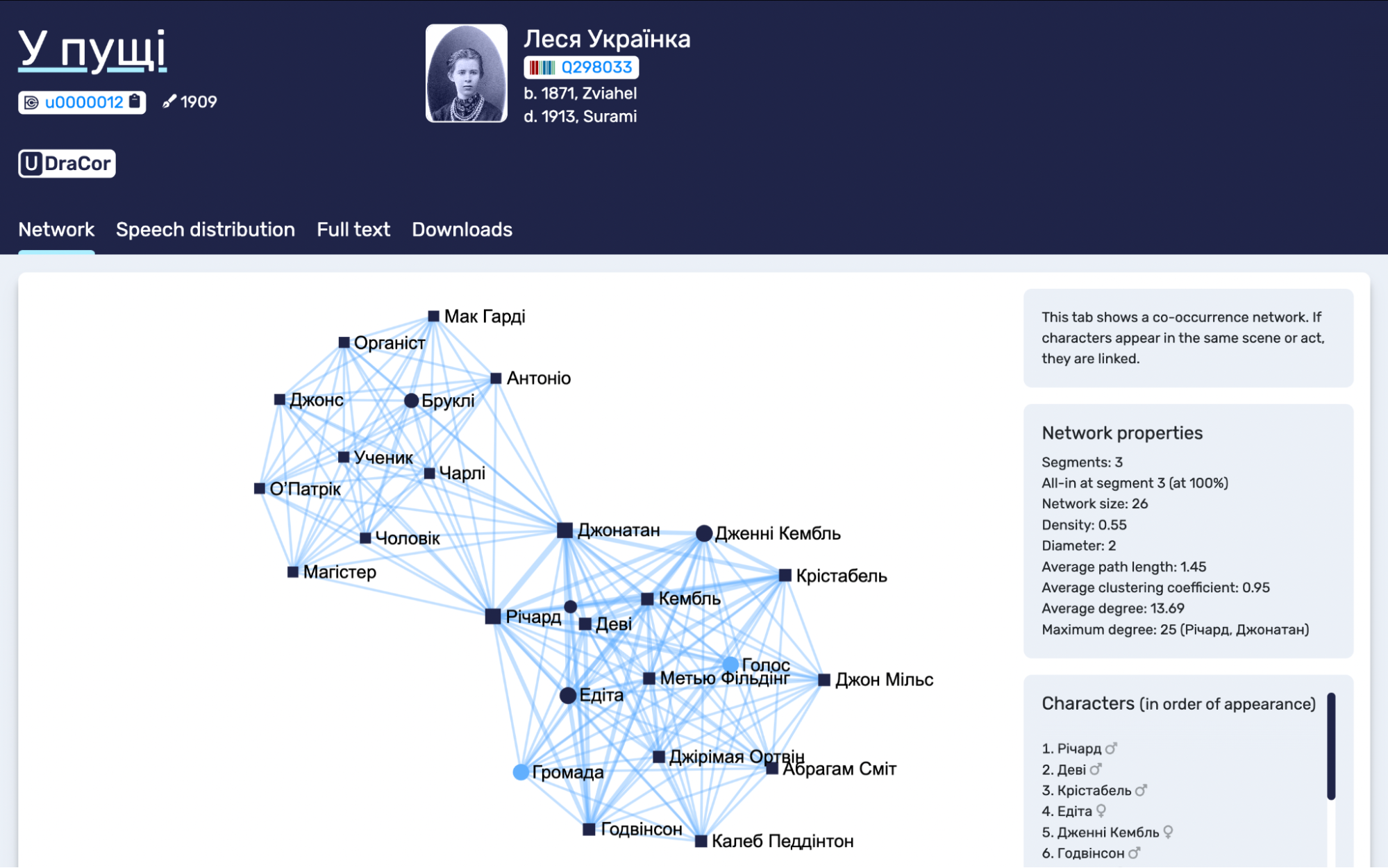

Есть очень много лженаучных идей, которые активно используются пропагандой и всплывают в общественном дискурсе вопреки словам учёных. Например, в конспирологической «любительской лингвистике» есть тезисы о том, что русскому языку сотни тысяч лет и все другие языки произошли от него. Или тезис, что украинского языка не существует, что украинскую культуру придумали в 1918 году в австрийском генштабе. Это ложь, которую наука опровергает за секунды, достаточно покопаться в источниках. Я сейчас занимаюсь оцифровкой украинской драматургии, которая уже в начале XIX века развивалась очень активно. Там много всего, и она довольно самобытна. Она устроена не так, как русская драматургия того же времени, но об этом в России практически никто не знает. Я, получив неплохое гуманитарное образование в России, об этом не знал. Мы читали житие протопопа Аввакума и символистские романы Андрея Белого, читали Старшую Эдду и Марселя Пруста, но нам нигде ни слова не сказали про Тараса Шевченко, Лесю Украинку или Марко Кропивницкого, например. Кажется, этот факт стоит осмыслить.

Есть очень много лженаучных идей, которые активно используются пропагандой… например, что украинского языка не существует

Тут не надо «большой науки», чтобы что-то такое переоткрывать, — это чисто просветительские занятия. Добывать чистое знание — тоже хорошо, но если мы все умрём в термоядерной войне, то кому будет нужно это знание. Я очень уважаю людей, которые просто невозмутимо сидят в библиотеках и архивах и производят интеллектуальный продукт: в первую очередь из-за выдержки, которая позволяет им невозмутимо заниматься своими исследованиями. Но у меня, видимо, такой выдержки нет, поэтому для меня это все неизбежно привязывается к текущему моменту.

Пьеса Леси Украинки «У пущі» в корпусе украинской драмы на портале dracor.org. Размечена в TEI/XML Даниилом Скоринкиным.

Вкладывая общественные ресурсы в гуманитарные исследования, мы вкладываем не столько в абстрактную «науку», сколько в людей, которые занимаются наукой, в интеллектуалов, чья задача — сохранять культурные ценности, передавать их, переносить их из эпохи в эпоху, работать живыми ячейками памяти. Когда Юрий Лотман пишет комментарий к «Евгению Онегину», он объясняет нам кучу вещей. Если мы просто читаем «Евгения Онегина», то там упоминаются какие-то случайные фамилии, какой-нибудь Каверин, который нам ничего не говорит. Кто такой Каверин? Лотман пишет нам пол-абзаца: кто такой Каверин, почему это важно для Пушкина и его современников.

Какой-нибудь Каверин, который нам ничего не говорит. Кто такой Каверин?

Или: как была устроена дуэль во времена Пушкина, почему дуэль между Онегиным и Ленским вообще не должна была случиться, почему она была спровоцирована Зарецким, хотя по правилам секунданты должны были всех помирить. Вот такие вещи — это сохранение, передача, трансляция знаний из прошлого в будущее. Это сверхважная миссия, и за это людям, которые сидят где-нибудь в Пушкинском доме и работают с рукописями, платят зарплату (надеюсь, что платят).

Ю. М. Лотман «Роман А. С. Пушкина “Евгений Онегин”. Комментарий». Источник изображения

Какова цель существования «Системного Блока»?

В этом году СБъ исполнилось шесть лет. Наши цели эволюционируют, но, наверное, какая-то сверхцель всегда присутствует: мы хотим войти в первую лигу русских просветительских медиа, быть качественно, репутационно и по количеству читателей на одном уровне с условными «Арзамасом» и N+1. Изначально хотелось стать таким медиа, которое закрывает пересечение культурного, социального и цифрового. «Системный Блокъ» — это фьюжн культуры и цифры. Мы хотели закрыть эту область пересечения — и в ней стать такими же большими, как «Арзамас» в гуманитарных науках или как N+1 в физике и астрономии.

«Системный Блокъ» — это фьюжн культуры и цифры

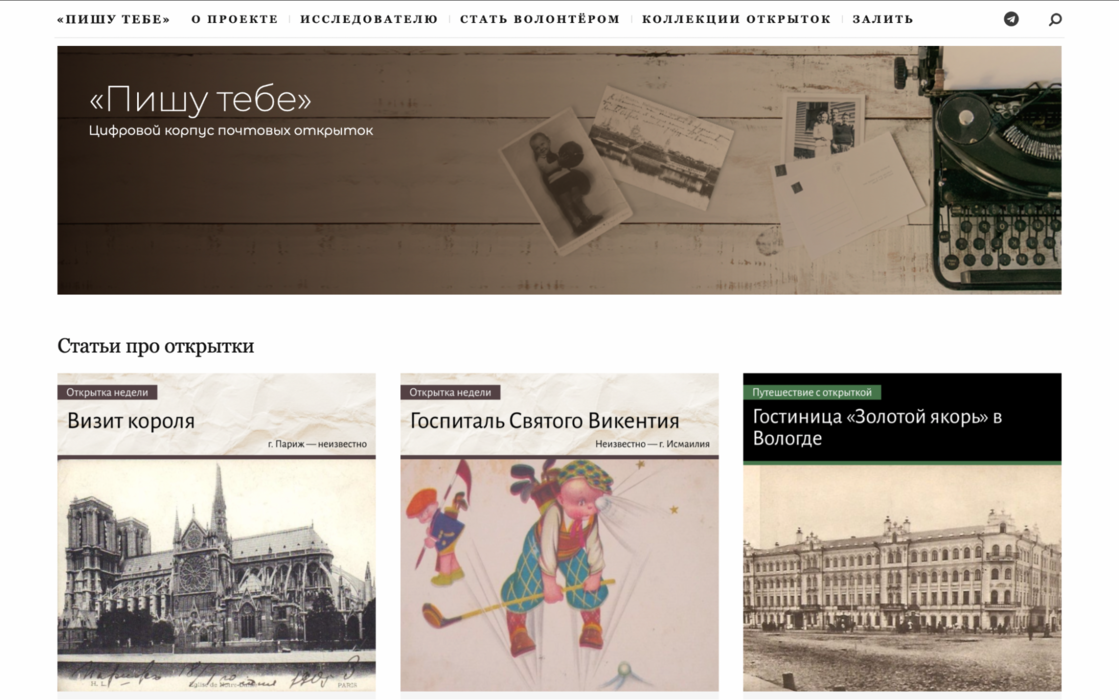

Верим ли мы, что это поможет улучшить мир? Наверное, да. Но это не единственный, даже, наверное, не главный драйвер. Всё-таки люди, которые делают медиа, обычно достаточно тщеславны. И поэтому мы делаем это, чтобы иметь репутацию людей, которые делают «Системный Блокъ». «Системный Блокъ» во многом мыслился (и стал) платформой для запуска дальнейших штук, которые бы не могли запуститься отдельно: как проект «Пишу тебе» про оцифровку открыток или подкаст про искусственный интеллект, который мы сделали. Ни то ни другое не было бы возможно, если бы у нас не было медийной площадки.

Проект «Пишу тебе»

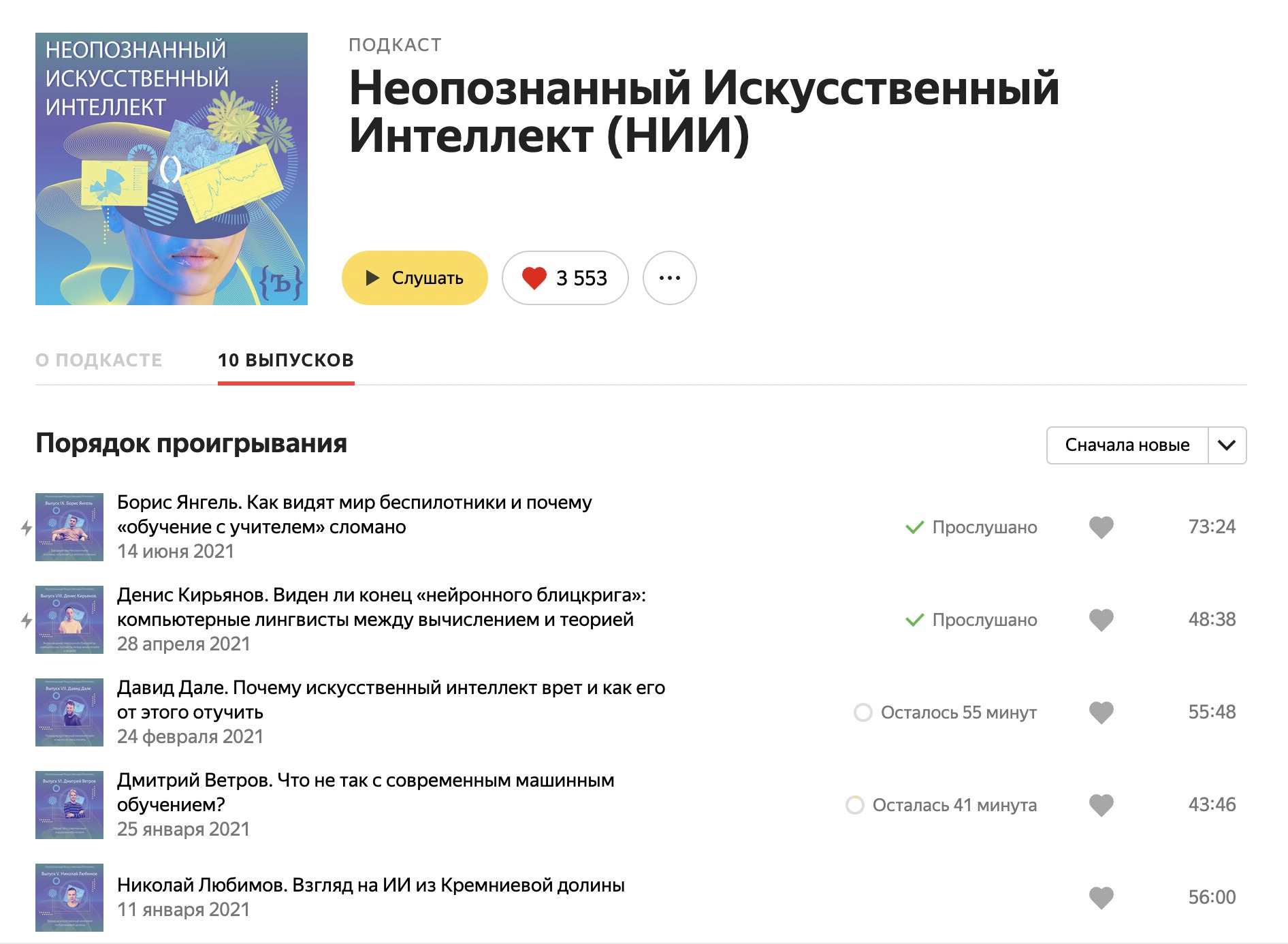

«Системный Блокъ» — это в первую очередь внутреннее сообщество людей, которые его уже делают и из которых можно собрать какую-то команду, чтобы делать ещё что-то. Так получилось в «Пишу тебе». Во вторую очередь это люди, которые просто знают, что мы «Системный Блокъ», что у нас есть некоторая медийная мощность, и именно поэтому они готовы с нами делать какой-то медийный спин-офф, типа того, что мы сделали в подкасте «Неопознанный искусственный интеллект» («НИИ»). Мы выпустили один сезон и пока так и не можем продолжить, но тем не менее, этот сезон был вполне успешным, у него на Яндексе 6000 человеко-часов прослушивания… Он действительно был заметен в сообществе людей, которые занимаются искусственным интеллектом в России, к нам потом много корпоративных пиарщиков стучалось, хотели выпуски со своими спикерами делать… «Системный Блокъ» — это наша платформа запуска проектов плюс репутация.

Подкаст «НИИ» на «Яндекс Музыке»

Что касается статистики по аудитории: в VK у нас 79 тыс. подписчиков, но при этом средний просмотр поста — 7000. В Instagram** у нас 14 тыс. подписчиков, но просмотры сильно упали после того, как Instagram объявили террористической организацией. В Facebook** у нас 55 тыс. подписчиков, но тоже просмотры и лайки сильно упали, в Telegram больше 10 тыс. и активная аудитория.

Плюс есть сайт, мы довольно много работаем над его оптимизацией. У нас есть вполне взрослый SEO-шник, мы постфактум переделываем некоторые материалы. Есть очень читаемые материалы, которые посвящены острым темам. Недавно вот вышел пост о поражении лингвистов в борьбе за NLP, его активно читают, он людей взволновал, кого-то задел и возмутил, кого-то порадовал. А материал, который перекрывает всё по читаемости, — это инфографика про Донбасс (150 тыс. просмотров, в то время как средний пост — 2000–3000). Она попала в YouTube к Варламову* и в Telegram к Венедиктову* в разное время, поэтому она так выстрелила.

В «Системном Блоке» мы не ограничены тематикой Digital Humanities. Да, это важное направление, в каком-то смысле мы из него родились, но мы мыслим шире. Мы пишем обо всём, что находится на стыке культурного, социального и цифрового. У нас должны быть данные или цифровая составляющая. Хороший пример — анализ поисковых запросов; из него родился материал о том, как люди отреагировали на мобилизацию. При этом мы не писали ничего про взрыв Крымского моста или мятеж Пригожина, потому что у нас нет никаких идей про то, как это раскрыть с помощью данных. Но в случае с жертвами во время холодной фазы Донбасского конфликта у нас было понимание, что есть данные, причем такие, к которым трудно придраться с той стороны, которая к этому материалу захочет придираться.

Мы считаем, что у нас есть некоторый договор с читателем, что мы не постим какие-то рандомные вещи, если там нет ничего про данные или если есть данные, но ничего про людей/культуру. У нас есть некоторая тематика, мы её придерживаемся. Моя задача как главного редактора — удерживать нас в этой тематике. Но это довольно широкие рамки, шире, чем чистые академические Digital Humanities.

Чем отличаются Digital Humanities в России и за рубежом?

Digital Humanities — это очень разнородная штука: в Америке одно, в Германии совсем другое, в Великобритании третье, а во Франции вообще единороги ходят (наверно). Я могу говорить за Россию и за Германию, может быть, континентальную Европу, за немецкоговорящую скорее: Германию, может быть, Австрию плюс Люксембург — и то это уже несколько амбициозно с моей стороны. Какие-то впечатления у меня есть, может быть, ещё от Польши.

Меня вдохновляет, что Digital Humanities за границей тоже оказались кому-то нужны, потому что изначально у меня были сомнения на этот счёт. В России у тебя всегда есть 30 студентов с огнём в глазах, которых нигде в Германии ты не получишь. Тем не менее здесь тоже люди хотят иметь дата-компетенции, хотят обучать преподавателей и хотят, чтобы были исследования.

Даниил Скоринкин преподаёт Python гуманитарным и социальным исследователям в университете Потсдама, 2022 год

В России до 2022 года это было похоже на какой-то энтузиазм ранних двадцатых годов в Советском Союзе — первые годы советской власти и, может быть, даже чуть раньше: футуризм, авангард, большой энтузиазм масс. Кажется, что ничего такого здесь не было. В России Digital Humanities вызвал, как я сейчас понимаю, довольно мощный подъём и драйв у студентов, аспирантов и так далее. Может быть, даже себя я к этим аспирантам отношу. В Германии, например, почти нет студентов, которые вот так же загораются Digital Humanities, как это случалось в России.

В России действительно был энтузиазм у студентов, у части преподавателей, которые этим загорались и начинали что-то делать — да и вообще в России то, что называется grassroots, какая-то самодеятельная активность поперёк институции и вне рабочего времени, без какой-либо оплаты, растёт сильно проще.

Хакатон по Digital Humanities, организованный «Системным Блоком» в Москве 27 апреля 2019 года (суббота)

У меня есть теория, что в России этот энтузиазм — замена дисфункциональных институций. Мы привыкли, что у нас обычные институции не работают: начинаются пожары и оказывается, что пожарных нет, что их давно сократили, что последнюю пожарную машину списали два года назад — и дальше люди объединяются в некоторую бригаду и просто идут тушить лес, потому что «а что делать?». То же самое с поиском пропавших людей, с починкой ям на дорогах, с борьбой с наводнениями, с политической активностью.

В России энтузиазм — замена дисфункциональных институций

Кажется, что в этой же ментальности развивались и Digital Humanities. У нас был DH-центр, в нём не было никаких ставок, только одна менеджерская, случайным образом оплачиваемая. При этом он существовал и развивался, доклады происходили, большие школы делали.

Школа по Digital Humanities в Воронове, организованная Центром цифровых гуманитарных исследований НИУ ВШЭ в 2019 году

У меня такое ощущение, что здесь, в Европе, этого совершенно нет, что люди более прагматично устроены и одновременно очень волнуются за своё долгосрочное будущее (культ стабильности тут куда посильнее, чем был в России в нулевые-десятые), все очень боятся, что в гуманитарных институциях мало позиций и большая конкуренция. Есть сотня постдоков, только один из них станет профессором, а все остальные в какой-то момент будут вынуждены покинуть академию, и для них это будет провалом.

Поэтому я ощущаю некоторую депрессивную безнадёжность людей, которой нет в России: они всё время калькулируют у себя в голове: «Что я ещё должен сделать, куда я дальше должен пойти, чтобы повысить свои шансы на то, чтобы получить professorship?» Они понимают, что им нужно пойти в услужение к какому-то другому профессору, и у них в этот момент отключается субъектность.

Такое ощущение, что, по крайней мере, в Германии у людей в академии подавлены желания. Ты встречаешь этих несчастных, грустнейших постдоков, и ты думаешь: «Господе, на свете нет места депрессивнее, чем немецкая академия». Потому что они все такие грустные, у них всё так плохо, они все так страдают. У людей нет драйва, но есть понимание, что у них всё в жизни очень плохо, а будет ещё хуже. В этой ситуации у них совершенно нет никакого запала, например, сделать какую-то школу, потому что: «Что мне эта школа даст? Я потрачу время, мне за это никто не заплатит, ещё и придётся работать после пяти вечера».

в Германии у людей в академии подавлены желания

Кажется, что энтузиазм — это что-то такое скорее порицаемое. С точки зрения европейцев это безрассудность: вот эти сумасшедшие русские, которые в субботу на работу приходят, они дураки, что ли? Так же нельзя вообще, не положено ходить на работу в субботу. Украинцы, кстати, тоже сумасшедшие: мой сосед по зданию, украинец, единственный, с кем мы иногда остаёмся там по вечерам. И ещё израильтяне такие же. А немцы в 17:00 как штык уходят домой 🙂

Одно из зданий университета Потсдама вечером выходного дня. Горящее окно — комната Digital Humanities

Регламентированность во многих случаях хороша. Люди действительно умеют поддерживать какой-то work-life balance, умеют отдыхать, живут дольше, в конце концов. Европейцы действительно живут дольше, счастливее, меньше занимаются всякими деструктивными практиками — это благополучная среда. Но обратной стороной этого благополучия является депрессивное болото.

Я понимаю, что это европейская перспектива, и в Америке, видимо, не совсем так, и в Азии, наверное, не совсем так. Я не знаю, что происходит в Японии; там есть какие-то очень сильные деятели DH, и я понятия не имею, как оно у них устроено и как там это всё работает. Наверняка там своя особая японская трудовая дисциплина. Поэтому я боюсь, что про мировые Digital Humanities я сказать не могу. При этом всё равно везде есть супер-яркие люди, которые плевать хотели и на иерархии, и на карьерные перспективы. Есть например в Стэнфорде волшебная Квин Домбровски, которая делает всё вообще: от шитья платьев с дата-артом на них до постеров на конференции в виде скелетов, параллельно воспитывая своих бесчисленных детей…

Quinn Dombrowski. Источник

В Германии я такого рода фигуры, правда, пока не встречал. Вернее, я встречал каких-то молодых людей, которые очень активно занимаются популяризацией: пара человек ведут тиктоки, но они тоже очень, очень, очень прагматичны, они так идут к своей профессорской позиции; просто они считают, что в их путь сейчас вписываются тиктоки.

Раньше ты был очень скептичен по отношению к Digital Humanities. Что изменилось?

Я немножко повзрослел — а тяга громить какие-то авторитеты с возрастом угасает. У любой научной области есть социальная функция, поскольку она ещё и социальный институт, и это сообщество само по себе обладает некоторой ценностью. Я просто до этого не додумался раньше.

Да, есть Digital Humanities, в которых делается очень много странных исследований, и в этом смысле моя критика никуда не делась. Есть куча исследований, про которые мне хочется спрашивать: «So what? Чтобы что?» Это главный вопрос Digital Humanities, в том числе моих собственных исследований.

Но при этом я стал понимать, что сами эти люди, производящие знание, которое может быть вообще не применимо к практическим вещам, тем не менее представляют ценность благодаря тому, что они занимаются интеллектуальной работой, сохраняют какие-то крупицы памяти человечества в цифре и создают сообщество. Важность этого стала для меня более очевидной.

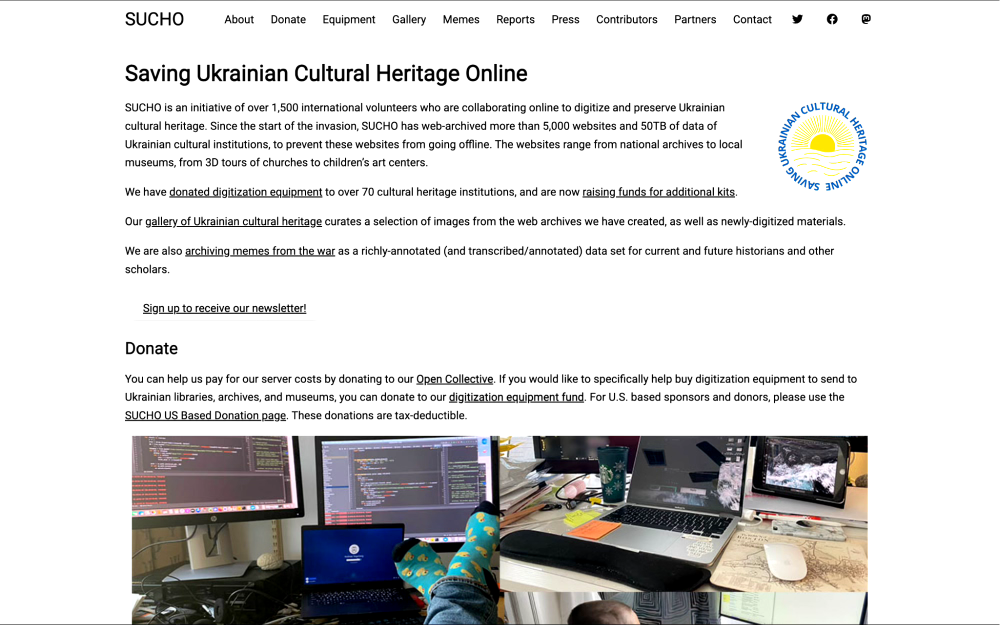

Когда вновь вспыхнул военный конфликт на территории Украины, стало понятно, что есть некоторое сообщество, которому действительно важно, что происходит с его членами. Было много инициатив по тому, чтобы вытащить исследователей из опасности — не только жителей Украины, но и к жителей Беларуси и России. Были запущены проекты по сохранению украинского культурного наследия в цифровой форме. Это сильно повлияло на репутацию Digital Humanities в моих глазах, безусловно.

Проект Saving Ukrainian Cultural Heritage Online

В Digital Humanities связи менее иерархичны и менее построены на формальных авторитетах. Они тоже есть, где-то сильнее, где-то слабее в зависимости от страны. Есть страны с более патриархальными академиями, это проникает и в Digital Humanities, и это видно по тому, как с тобой общаются профессора. Я не хочу называть имён и национальностей, но есть страны, в которых профессора очень демократичные и общаются с тобой на равных — Германия, например, одна из таких, — а есть другие европейские страны, в которых профессора считают, что разговаривать им можно только с профессорами, — а разговор с молодыми аспирантами угрожает их статусу альфа-самца. Они игнорируют тебя, даже если они тебя давно знают: ты с ними здороваешься в трамвае по дороге на конференцию, но они тебя не замечают. Это есть и в Digital Humanities — но это связано не с Digital Humanities, а с академической культурой. Они сами выросли в такой среде, где профессора ходили и не замечали всю эту пыль, которая под ногами трётся. Для Digital Humanities это совершенно не правило, скорее исключение.

В большинстве же своём Digital Humanities очень эгалитарные и очень горизонтальные, там действительно есть некоторое сетевое сообщество. Область молодая, и в ней нет совсем уж бронзовых авторитетов, потому что люди, которые идут в Digital Humanities, для своей области относительно маргинальны. А люди, сознательно пошедшие в маргиналы, это не те люди, которые сильно ценят иерархии, они заведомо от них отказались и согласились в своей какой-то основной области считаться полуфриком. Это не те люди, которые с придыханием относятся к чинам и должностям, это скорее неформальная культура, приходящая из опенсорсного IT. Она здесь гораздо больше присутствует, чем в условных исследованиях Франции XVIII века, где все сидят, книжки читают. Это хакатонная культура: она несёт за собой большую демократичность, которая свойственна сообществам разработчиков свободного ПО. Там люди могут делать вместе веб-сервер Apache или ОС Linux — огромную вещь, изменившую мир, — но при этом быть абсолютно неформальными хакерами в грязных футболках, обращаться друг к другу сугубо на ты и вместе пить пиво.

Ты два года руководил магистратурой по Digital Humanities в России, что для тебя этот опыт?

Магистратура получилась интересная, туда пришли очень хорошие люди, которые уже многого добились. В прошлом году, чтобы завязать разговор с одной из звёзд Digital Humanities, профессором Тедом Андервудом, я в качестве неймдроппинга упомянул нашу студентку Елизавету Сенаторову, которая уехала к нему работать и о которой он очень хорошо отзывался. Я надеюсь, что к некоторой небольшой части её успеха я тоже причастен. Второй поток тоже был моим — я их набирал, первый год я ими руководил, второй год я им преподавал, многие из них писали у меня курсовые и дипломы или были в проектах, которыми я руководил. Там тоже многих студентов я ощущаю как своих, и с некоторыми из них я продолжил взаимодействие в той или иной форме, в формате «Системного Блока», каких-то отдельных проектов или просто дружбы.

Занятия в магистратуре Digital Humanities в НИУ ВШЭ, 2021 год. Елизавета Сенаторова — вторая слева

Но одновременно для меня запуск этой магистратуры был некоторым насилием, я не был к этому морально готов, для меня это было преждевременно. Я её запускал, параллельно защищая диссертацию, это как-то не очень нормально. Это обратная сторона русского ускоренного развития, энтузиазма, о котором я говорил выше. В Европе так не делают, но в Европе и происходит всё в 10 раз медленней. У меня нет каких-то тёплых чувств к этой магистратуре, потому что это всё-таки было не вполне желанное дитя. Мы запустили магистратуру по Digital Humanities, потому что её очень хотело руководство Вышки и это было выгодно Школе лингвистики, поэтому меня очень активно в эту сторону пинали и мне пришлось ею два года руководить. Я рад, что ею после меня руководили и руководят более зрелые, ответственные и готовые к этому люди — Анастасия Александровна Бонч-Осмоловская, Борис Валерьевич Орехов, а теперь Александр Антонович Климов.

Сейчас сложное время для такой работы: людям не до магистратуры. Очень многие, кто чем-то таким интересовался, уехал, а оставшиеся заняты какими-то более насущными вещами, вопросами финансовой безопасности и просто физического выживания. Нас всех отбросило в прошлое. Общество архаизируется, и что уж тут удивительного, что такая модерновая вещь, как Digital Humanities, становится менее востребованной.

К тому же Digital Humanities не кормит человека так же надёжно, как компьютерная лингвистика — огромная индустрия, в которой много денег. Там всё очень меркантильно, люди очень хорошо понимают, зачем они туда идут, они два года фигачат как проклятые, но потом выходят оттуда и с первых двух-трех зарплат становятся рублёвыми миллионерами, устраиваясь в индустрию дата-саентистами.

А Digital Humanities — такая вещь, которая требует любви, некоторого романтизма, и раньше этого романтизма было много. Сейчас Россия — не место для романтизма.

Почему ты уехал из России в 2022 году?

Я чётко для себя понял, что начавшееся 24 февраля 2022 года не допускает для меня лично варианта игнорировать и делать вид, что ничего не происходит. После этого стало понятно, что остаются два пути: протестовать внутри России, что казалось делом абсолютно бесперспективным, или уезжать. Я попробовал первый вариант, сходил на полтора марша, на один одиночный пикет, и стало понятно, что ничего не выходит.

Даниил Скоринкин проводит одиночный пикет в Московском метро, март 2022 года

Чувствовалось, что сейчас это не сработает — это как протестовать в Германии в 1939 году. Протестовать надо было раньше лет на десять. Собственно, я протестовал — ходил на Болотную в 2011 году. Тогда что-то можно было изменить, но не сложилось. В 2022 году было очевидно, что это только очень простой способ уничтожить себя без какого-либо эффекта.

Было понятно, что есть один вариант — протестовать и потом либо упорствовать и сесть, либо заткнуться, получив несколько штрафов. И второй вариант — уехать и проголосовать ногами. Мне показалось, что уехать и проголосовать ногами — это адекватный ответ. Я таким образом совершаю действия, которые будут значимы хотя бы в виде кусочка статистики. Я исключаю себя из российской экономической реальности, я перестаю покупать товары, оплачивать услуги, получать зарплату и, как следствие, платить НДФЛ… Эмиграция — заметный жест, который увидят и люди, которые меня знают, и статистика.

Не надо считать, что для российских властей эмиграция не важна. Они периодически пытаются делать вид, что им по фигу, шелуха из так называемых московских либералов уехала, но очень хорошо видно, что это не так. Блокировка выезда за границу при получении повестки значит, что они заметили, что творилось после первой волны мобилизации. Мы периодически слышим от разных персонажей из Правительства слова о том, что надо привлекать людей обратно, это тоже указывает на то, что это их беспокоит. Это значит, что это бьёт по этому режиму. Это их ограничивает в дальнейших действиях в том числе. Пусть я лично, наверное, бью по нему не очень сильно, но я сделал что-то от меня зависящее. Я осознаю, что, если бы какая-то достаточно большая масса людей это сделала, скажем, 3% населения, — это уже был бы очень ощутимый удар.

В какие страны выезжали жители разных регионов РФ в первые недели мобилизации осенью 2022 года. Инфографика СБъ от 2 октября 2022

Но я понимаю, что я был очень privileged, я действительно мог уехать. До этого, скажем, в 2020 году, я бы не смог. У меня был на попечении пожилой человек, которого я не мог оставить, но так случилось, что он умер в 2020 году в COVID. При этом у меня не появилось маленьких детей, с которыми тоже было бы трудно уехать. Я действительно смог прямо в марте 2022 года просто собрать рюкзак и уехать, а через полгода ещё перевезти жену и кошку. Но легко могло случиться так, что я бы физически не мог, от меня бы зависел какой-нибудь пожилой человек, который никуда не поедет и которого я никогда в жизни никуда не вывезу, или у меня бы дети тут в школу ходили… Мне было это сделать сильно легче, чем 99% моих соотечественников.

* Российские власти считают Екатерину Шульман, Асю Казанцеву, Илью Варламова и Алексея Венедиктова «иноагентами»

** Компания Meta признана в РФ экстремистской организацией

Расшифровка: Ксения Жакова, Елизавета Коноплева